自宅や学校、職場以外の居場所を意味する「サードプレイス」。立場や役割から解放されるサードプレイスを持つことで、より自分らしく生きることにつながると言われている。

ふと考えてみる。自分はサードプレイスを持っているだろうかと。パッとは思いつかない。そもそも持っていないかもしれない。

では、どうすれば見つけることができるのだろう。そもそもサードプレイスを持つことは本当に自分らしく生きることにつながるのだろうか。

そんな問いを立て、取材先を探しているときに見つけたのが「まちライブラリー」だった。まちライブラリーとは、「本を通じて、人と出会う」まちの図書館。自宅や店舗をはじめ、さまざまな場所で本の貸し借りなどを通じ、自らがやりたいことを実現する場となっている

カフェやコワーキングスペースが併設されている拠点もあれば、読書会や対話会、趣味の会などのイベントを定期的に行っている拠点もある。

2011年に最初のまちライブラリーが大阪にオープン。そこから病院、学校、図書館などの公共施設やショッピングモールなどの商業施設や宿泊施設などにも開設され、現在では全国1200ヵ所以上にまで広がっている。

14年にもわたって、人々のつながりを生む場をつくり続けてきた人となら、サードプレイスについても一緒に考えを深めていけるかもしれない。そう思い、まちライブラリーの提唱者である礒井 純充さんにお話を伺った。

礒井 純充(いそい・よしみつ)さん

まちライブラリー提唱者

1958年大阪市生まれ。中央大学文学部哲学科卒。大阪府立大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。経済学博士。1981年、森ビル株式会社に入社し「アーク都市塾」「六本木アカデミーヒルズ」などの文化・教育事業に従事。取締役広報室長などを歴任。2011年に「まち塾@まちライブラリー」を開始。以降、「まちライブラリー」の提唱者として活動の運営・サポートを行う。

2024年、第24回図書館サポートフォーラム賞を受賞。著書に、『マイクロ・ライブラリー図鑑』(まちライブラリー、2014)『本で人をつなぐ まちライブラリーのつくりかた』(学芸出版社、2015)『ブックフェスタ 本の磁力で地域を変える』(共著、まちライブラリー、2021)『「まちライブラリー」の研究――「個」が主役になれる社会的資本づくり』(みすず書房、2024)などがある。

自分自身が癒される場

──まちライブラリーは「本を通じて、人と出会う」活動をされています。なぜ本だったのでしょうか?

まず媒介物があると、人と人がつながりやすくなると思うんですね。私の出身地なんですが、大阪に飴ちゃん文化ってありますよね。私も何度か体験したことがあるんです。

気さくな人だったのかもしれないですけど、見ず知らずの私に「飴ちゃんあげるわ」といきなり話しかけてきたおばちゃんがいました。「ありがとうございます」とお礼を伝えると、そこから世間話が始まって、おばちゃんと仲良くなれた。

また飴ちゃんだけではなく、たとえば、ワンちゃんもそうです。ワンちゃんの散歩をしている人同士が、お互いのワンちゃんを褒め合ったりして、交流が生まれることがありますよね。

──まちライブラリーでは、その媒介物を本にしたわけですね。

そうです。本にしたのは複合的な理由があって、大きく分けると2つ。ひとつは前職の森ビルで、文化事業の責任者を担当していたときに、六本木ヒルズに大きな会員制図書館を作ったことでした。

オープンさせることはできたのですが、その場が成熟する前に異動することになってしまったんです。ここに大きな挫折感を抱いていました。それで元来の目標を探求したかったのです。

もうひとつは、自分自身が癒される居場所が欲しかったことでした。仕方のないことですが、組織に所属していると、どうしても規模拡大や効率性など数字が求められます。そのことに辟易としていた時期があったんです。

私はつらいことがあると、昔から本に囲まれた空間に逃げ込んでいたんですね。本に囲まれると癒されるんです。

──本を読むのではなく、本に囲まれるとですか?

もちろん本を読むことも好きなんですが、どちらかといえば本に囲まれるフェチなんです。でも図書館とか、大型書店とかは、私にとってはちょっと違うんですね。理路整然と本が並べられているのは無機質だし、売れ筋の本ばかりが置いてあるのは押しつけがましい気がする。

もっと控えめに本が置かれていて、偶発的な出会いが起こる空間がいいんです。周りからみると雑多に本が置かれているんだけど、ここにはこういう宇宙があるみたいな、その人のこだわりが反映された空間が好きなんです。

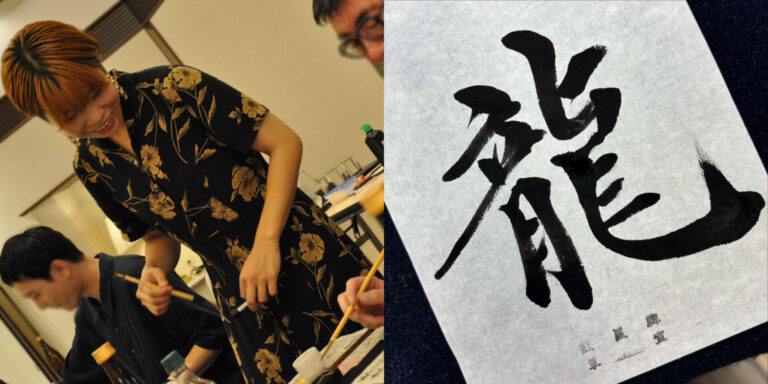

それで、大阪の天満橋で父が営んでいた会社のビルに、本を貸し借りできる場を作りました。そこではただ本を貸し借りするだけではなく、本にメッセージカードをつけてもらうようにしていたんです。

つながりを生むメッセージカード

──それがまちライブラリーの始まりだったんですね。どのようなメッセージを書いてもらっていたんですか?

例えば、本を寄贈してくれた人たちは「子どもが小さいころに読み聞かせていた本です」とか、「この本を読んで、想い人に愛の告白をしました」とか、「家族が病気だったときに、元気づけたくて買いました」とか。ルールとして決めていたわけではないのですが、この本とどうやって出会ったのか、なぜ寄贈したのかを書いてくださる方が多かったです。

また、その本を借りた人もメッセージカードを書けるようにしていました。読んだ感想だったり、寄贈した人へのメッセージだったり。あるいは先にメッセージを書いている人へのメッセージを残してもらった。そうやって、1冊の本から寄贈者と読者、読者と読者のつながりができるようにしていました。

現在のまちライブラリーでも、本にメッセージカードをつけるようにしているところはたくさんありますね。

──メッセージカードをつけるという発想は、どうやって思いついたのでしょうか?

これもまちライブラリーの活動を始めるきっかけになったひとつの出来事なんですが、会社の価値観から離れたいとぼんやりと考えていたころ、早稲田大学の友成 真一教授(現在は退職)がやられていた「自分経営ゼミ」に参加したことがありました。話し手が自分の夢を3分間語り、それに対して聞き手がYouME(夢)シートと名付けられた紙に応援メッセージを書くという内容のゼミだったんです。

私が話し手になったときは、本を貸し借りできるような場を作りたいという話をしました。40人ぐらいの学生が参加していて、一人ひとりが書いてくれた応援メッセージを読んでいたら、とても励まされたんです。

互いに夢を語って、互いに応援し合うという行為は、小学生のころぐらいまではやりますけど、大人になるとほとんどやらなくなります。でも、いざやってみると感動するし、勇気づけられるしで、とてもいいなと。その体験から、本にメッセージをつけてもらうようにしました。

“黒カビ”のように自然と

──礒井さんの個人的な想いを実現するために始めたまちライブラリーが、今では全国1200ヵ所以上に広がりました。このことをどのように捉えていますか?

ここまで広がるとは思っていなかったですし、広げようと頑張ったわけでもないんです。

「規模拡大や効率性など数字の追求」に疲れてしまって、始めた活動でもあったので。

広報はほとんどせず、やりたいという人がいれば開設の相談に乗るようにはしていました。あまり例えが良くないかもしれませんが、風呂場の“黒カビ”のようにじわじわと広がってきたと思っています。

──黒カビ?

たとえば風呂場を掃除もせずに、ほっといたらどんどん黒カビが広がっていきますよね。増殖に都合の良い場所、いわゆる居場所を見つけると、黒カビは胞子を周囲に撒き散らします。胞子が落ちた場所のうちどこかひとつでも黒カビの居場所となり得る場があれば、そこからさらに新しい胞子を撒き散らす。その繰り返しで、広がっていくんです。

それと同じようにまちライブラリーも最初の拠点から、周囲に胞子を撒き散らすようにしてじわじわと増殖しています。要するに、自然と広がってきたわけです。

──礒井さんにとっての居場所として作り出したものが、各地に広がっていったということですね。どうして黒カビのように広がったのだと思われますか?

開設者自身が楽しんでいるからだと思います。それぞれの拠点でどんな場にするかは、オーナーさんに任せているんですね。ルールもほとんど決めていません。オーナーさんが自由に、やりたいことをやって楽しめる場を作ってもらっています。

そうすると、オーナーさんに共鳴する人が集まってくるんですよ。そして、口コミでその場のことが徐々に広まっていく。

「私のやりたいことって、まちライブラリーに近いのかもしれない」とか、「私でもできそうだと思った」とか。訪れたまちライブラリーのオーナーさんが楽しそうだと、やってみたいという人が自然と現れるんです。

私自身、はじめは人が来なくても、本に囲まれているのが好きだし、ずっとここにいようぐらいの気持ちでまちライブラリーをやっていました。でも楽しんでやっていたら、自然と人が集まってきて、さらには別の場所でもやりたいという人が出てきた。

おそらく人を集めようと躍起になっていたら、ここまで広がらなかったと思います。

「持つこと」から「あること」へ

──場を開く人自身が楽しんでいるからこそ広がったと。

そうですね。居場所とは本来そういうふうにできていくものなんだと、まちライブラリーを通じて実感することができました。

アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグは、自宅や学校、職場以外の居場所「サードプレイス」を作ることの重要性を説いたと言われていますが、決して「サードプレイスを作れ」とは言っていないんですね。

「サードプレイスはインフォーマルな公共生活から生まれます」と言っているんです。つまり、「ここはサードプレイスです」と誰かが作るようなものではなくて、生活の中で偶発的に、自然発生するものだと。

たとえば、近所の人たちが集まる公園のベンチとか、顔見知りの常連客が集まる居酒屋とか。サードプレイスはどこでも生まれ得るものなんですね。まちライブラリーはまさに偶発的に、各地で自然発生していった場だと言えると思います。

──とはいえ、現代社会には偶発的、自然発生した以外のサードプレイスもたくさんありますよね。

そういった場が悪いとは思いませんが、私は前職での経験で、甚大なコストをかけて作った六本木ヒルズの会員制図書館でさえ、人のつながりには限界を感じた。それなら黒カビのように広がっていく場を作れたらサステナブルではないか。そう考えたわけです。

私のように感じている人も多いんじゃないですかね。みんな本当はこうしたいと思っていても、仕事だからこうすべきだとか、組織だからこうしなければいけないとか。

これは居場所に限った話ではありませんが、我々は、あらゆることを最適化しようとしすぎているのだと思うんです。

──最適化とは?

ドイツの精神分析学者、社会心理学者であるエーリッヒ・フロムは『生きるということ(原題:TO HAVE OR TO BE ?)』の中で、人の在り方を「持つこと」と「あること」という2つの側面に分けて書いています。そして、いかに「あること」を重視する生き方をするかを説いている。

最適化とはつまり、「持つこと」にフォーカスしている生き方です。いかにお金や地位、名声、物、知識などを獲得するかという方向性。数字の追求というのはまさに「持つこと」です。

また一見、獲得とは別方向に思える自己実現や他者貢献、社会貢献というのも同じベクトルです。よりよい生き方、より豊かな社会を獲得しようとしている。

──意図的にまちライブラリーを広げようと思わなかったのも、それが「持つこと」の方向性だから。

そうです。「持つこと」はどこまでいっても終わりがありません。いまよりももっとを繰り返す。そして、以前の私のようにどこかで疲れてしまうわけです。

そうではなくて、いかにあるがまま、いまここを生きられるか。つまり「あること」にフォーカスしようと。私はまちライブラリーを立ち上げてから、「持つこと」から「あること」へ価値観を変えていこうと試みているんです。

流れついた場が最善

──礒井さんが思う「あること」とはどういう状態でしょうか?

「持つこと」を放棄している状態。仏教で言えば執着をなくし、無我の境地に至るということ。でも、これは非常に難しい。何年修行してもその境地に辿り着けないお坊さんがたくさんいるわけですからね。

私の勝手な仮説ですが、大昔は「持つこと」が非常に難しい時代だったと思います。何かを獲得できるのは、権力者ぐらいだったはずです。だからみんな生きるのに必死で、自然と「あること」を重視する生き方ができていた。

でも時代が進むにつれて、多くの人がとりあえず生きることはできるようになった。だからもっと幸せになりたい、もっと充実した人生を送りたいと考え、さまざまなものを獲得しようと躍起になり始めたわけです。

そして、たくさんのものを獲得することこそが、人の幸福であると思うようになった。たくさんのものを獲得すれば、あらゆる選択肢を取れるようになると思い込んでいるんです。

でも、人生は思うようにいかないことの方がきっと多い。私が前職で挫折感を味わったように、どれだけ獲得し、最適化しようとしてもどこかで限界がくる。「持つこと」を完全に放棄し切れないとしても、それに気づくことが大切だと思います。

──人の欲求は、果てしないものだと気づくことが大事だと。自分の居場所を見つけたいというのも「持つこと」の方向性でしょうか?

そうですね。おそらくそういう人は、一時的に自分の居場所を見つけたとしても「もっといい場所があるはずだ」と目移りするときがくると思います。

だから、川に浮かぶ落ち葉のように、流れるままに、あるがままに流れに身を任せていればいいんですよ。そして流れ着いたところが最善なんだと思い込むことが大切です。人は、生まれて成長して老いて、死ぬ。これ以上でもこれ以下でもなくて、その流れの中で、調子のいい時もあれば、調子の悪い時もある。

それでも、流れ着いたところが最善なんだと思い込んで生きていれば、新しい人や出来事との出会いがあるはずです。そのひとつひとつを大切にする。それが「あること」を重視した居場所の見つけ方だと思います。

──ぼくらは目の前の人や出来事を蔑ろにしているのかもしれないと思いました。そして、違うところへ目を向けて、よりよいものを獲得しようとしてしまうのかなと。

そうですね。もっといいものがあるはずだと必死に探し回ってしまうのかもしれません。でも、目の前の人や出来事とは、きっと出会うべくして出会っているんですよ。我々では理解できないような大きな力によって、そこに流れ着いているんです。

いま会った人が人生で最後に会う人かもしれない。いま起こっている出来事が人生で最後の出来事かもしれない。人は、いつ死ぬかわかりませんから。そう考えてみたら、目の前の人や出来事を大切にしようと思えるはずです。

──そういった目の前の人や出来事を大切にしていると、自分にとっての居場所もできていくのでしょうか?

そう信じてほしいなと思いますね。人は存在しているだけで、周りに影響を与えているんですよ。もちろん、誰かからの影響も受けているわけです。だから必死になって、なんとか自分の居場所をつくらなくちゃ、見つけなくちゃと思わなくていい。

目の前にいる人と、目の前で起こっていることを楽しんでいれば、相互に影響を与え合って、きっと居場所のようなものが自然とできるはずです。もちろんできないこともあると思うんですけど、それが最善なんだと思い込む。そして次の機会を楽しみに待てばいいんです。

そうやって、世の中が“黒カビ”だらけになったら嬉しいですね。

「自分もサードプレイスを持ったほうがいいかもしれない」。インタビュー前はそう思っていたけれど、無理をして持つようなものではないのかもしれない。礒井さんがおっしゃるように、流れに身を任せて、出会う人、出会う出来事を楽しんでいこうと思う。そうすればきっと、“黒カビ”が増殖していくはずだ。

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

取材・執筆

ああでもない、こうでもないと悩みがちなライター。ライフコーチとしても活動中。猫背を直したい。

Twitter: https://twitter.com/junpeissu

撮影

東京都在住。ある一枚の写真に魅せられてフォトグラファーの道へ。

スタジオ、アシスタントを経て東京を拠点にフリーランスで活動している。

-300x150.png)