毎日同じ道を通って、通勤・通学する。見慣れた景色、いつものお店。正直なところ、少し退屈だ。もっと日常に、何かワクワクすることがあればいいのに……。そんなふうに感じたことはないだろうか。

もし、いつもの風景が、まるで美術館の作品のように見えたとしたら? もし、道端の草木から、壮大な物語が生まれるとしたら?

そんな、日常の見え方そのものを変えてしまう、「てく学」という学問がある。提唱者は、会社員を辞め、お散歩を生業としている飛田瞭さんだ。彼いわく、見慣れた日常も視点を少し変えるだけで、「まるで初めて見るもの」のように輝き出すのだという。

「てく学」とは、一体何なのか。それは私たちの日常に、どんな変化をもたらしてくれるのか。飛田さんがその先に描く未来とは。

今回は、実際に飛田さんとお散歩をしながら、お話を伺いました。

飛田瞭(とびたりょう)さん

てくてく歩きながら日常を鑑賞する視点を学ぶ「てく学」をテーマに生きる、てく学者。大学卒業後、PR会社でプランナー、事業会社で広報を経験し、2025年4月に退職。お散歩を生業とすることを決め、現在は、てくてく歩きながら日常を鑑賞する視点を育む「てく学」のイベントを開催している。茅ヶ崎と瀬戸内で二拠点生活中。茅ヶ崎の北側で村づくりも行っている。

大人を子どもに育てる学び。日常に“未視感”を引き起こす「てく学」

──まず、「てく学」とはどんな学問なのか、詳しく教えてください。

「てく学」とは、てくてく歩きながら日常を鑑賞する視点を育む学問です。

美術館で作品を鑑賞するときって、この色が綺麗だなとか、作者はどんな思いで描いたのだろうとか、いろんなことを考えますよね。それと同じような眼差しでいつもの道をお散歩すると、見慣れた風景や普段見過ごしているものにも新しい発見があると思うんです。日常を鑑賞する視点を育むことで、歩くのが楽しくて仕方がない、という現象が起こるのではないかという思いから始めました。

──「街を美術作品のように鑑賞する」という視点が新しいですね。具体的にはどのように実施しているのですか?

参加者を募り、イベントとして行うことが多いのですが、やり方は2パターンあります。1つは、防災士や街角研究家、お笑い芸人、薬膳アドバイザーなど、各分野の専門家を講師として招き、街にあるものを解説してもらいながらお散歩をするパターンです。

もう1つは、僕が講師となって参加者に問いを投げかけるパターン。「街の中で好きな色を見つけて、その色に名前をつけてください」と問いかけたり、「拾ってきたもので、フルコースを完成させてください」というお題を出したり。ミニチュアのフィギュアを使って「街の中から、こびとの住処を探してください」という問いを出したりもします。人の感性を引き出せるような、創造的な問いを出すことを心がけています。

そしてお散歩の後には、参加者の皆さんで発見や気づきを発表し合う時間を設けています。同じ道を歩いたはずなのに、人によって見つけた色も、こびとを配置したポイントも全く違う。その違いを聞くのが、面白いんですよね。

(ここから少し飛田さんと歩き、「てく学」を実践してもらいました!)

例えばこの看板。以前、イベントで「メトロノームを使って、街の風景の心拍数を測ってください」という問いを出したのですが、参加者によって設定する速さが違いました。絵ののんびりとした雰囲気から、ゆっくりな速さにする人もいれば、「きれいな川は地域の誇り♪」というキャッチコピーが刻むリズムに合わせて、カチカチカチカチと少し速めに設定する人もいたり。

お笑い芸人の方を講師として招くときは「街の風景にツッコミをしながら歩いてください」というお題が出されるのですが、僕はきっと「費用削減のために魚のヒレの色の節約しとるやないかい!」とツッコミを入れると思います(笑)。

──看板一つに対して、こんなにもたくさんの視点があるのですね!

(またてくてく歩く)

ちなみに、コンクリートについているこの茶色いものは、「地衣類(ちいるい)」という菌類の仲間で、苔に近い生態系だそうです。これは以前、岡山にいる時に出会った木工作家さんに教えてもらいました。木工で使う木を探すためによく山に入っているそうで、植物にお詳しい方だったんですよね。

名前を見ると、地球の「地」に「衣類」。地球が服を着ていると思うと、すごく素敵ですよね。

──なんだか可愛く思えてきました。何度も見ているはずなのに、新鮮な感じがしますね。

まさに、見慣れた景色を、まるで初めて見るかのように捉え直すことこそ、「てく学」が大切にしていることなんです。そして、そのためのヒントとなるのが「既視感(デジャヴ)」の対義語です。

「既視感(デジャヴ)」は、見たことがないはずなのに、見たことがあるように感じる現象ですが、実は「未視感(ジャメヴュ)」という対義語があるんです。「未視感(ジャメヴュ)」とは、見慣れているはずの物事が、まるで初めて見たかのように感じられる現象のこと。例えば、いつも見ている親が社交の場に出ると、まったく別の人のように見える、というような感覚です。

「てく学」はまさに、見慣れた日常に初めて見るような感覚(未視感)を意図的に引き起こすことなんですよね。

──専門家の視点や創造的な問いが、未視感を引き起こすきっかけになっているのですね。ちなみに未視感が引き起こされると、どんな良いことがあるのでしょう。

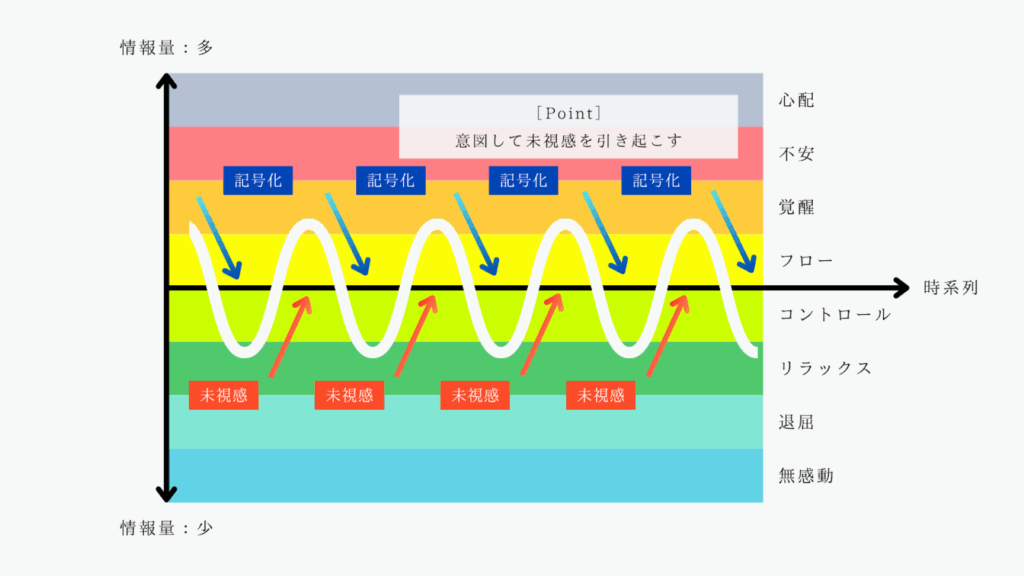

人間は初めての場所に行ったり、新しい環境に身を置いたりすると、新鮮な情報がたくさん入ってくるため、不安や心配を感じやすくなります。ところが、同じものを繰り返し見るうちに脳が目の前の情報を記号化してしまうらしく、慣れすぎると今度は退屈に感じてしまいます。

でも、そこで意図的に未視感を引き起こすと、この図が示すように、退屈な状態からリラックス状態、さらに覚醒した状態まで引き上げることができる。放っておくとまた退屈に戻ってしまうのですが、その度に未視感を引き起こしていく。そうやって、ぐにゃぐにゃと「リラックス」や「覚醒」のあたりを行ったり来たりさせることが、人が心地よく生き続けるためのコツだと思っています。

──つまり、未視感を引き起こすことで、心地よい状態を自ら作ることができる。

そうです。そして見慣れた景色に未視感を引き起こすことは、子どもの視点を取り戻すことと同じなんです。

僕たちは「知らないものを知っていく」ことを繰り返しながら大人になったわけですが、「てく学」でやっていることはその逆です。あえて「知っているものを、知らないものに転換する」ことで、大人を子どもに育てているんです。

──大人を子どもに育てる。

実際、参加者のみなさんが子どもに育った瞬間を何度も見てきました。印象的だったのは、薬膳アドバイザーの方を講師として招き、道端に生えている野草をつまみ食いしながらお散歩するイベントを行った時のこと。講師が雑草の中からドクダミやヨモギを見分ける方法を説明したのですが、最初はみんな草を摘むのすらためらっていたんですよね。でも参加者のひとりが「あ、意外といける」なんて言うと、その後はみんなパクパクと食べ始めちゃって。イベント後半は、大人10人が中腰で野草をつまみ食いする、怪しい集団みたいになっていました(笑)。

実は、そんなふうに好奇心を隠さない大人の姿こそが、「てく学」にとっての絶景なんです。一度知ってしまったことは元に戻せないように見えますが、視点を変えれば再び「知らないもの」として面白がることができる。これからも、大人が子どもになる瞬間をもっと増やしていきたいと思っています。

「世界一、楽しくお散歩をする人になれたら」。ブロック塀から始まった、お散歩人生

──改めて、飛田さんが「てく学」を始めた経緯はどのようなものだったのでしょうか。

約10年前、大学生のころにカナダへ留学したことがあるのですが、日本に帰国した時の経験が僕にとってすごく大きかったんです。いつも通っていた道なのに、草木やブロック塀、住宅など、留学前には気にも留めていなかった景色一つひとつが気になって。この花はアリから見たらとてつもない大きさなんだろうなとか、この家には卵焼きを作るのが上手なおばあちゃんが住んでいるんだろうなとか、物語を想像しながら歩くと日常がとても新鮮に見えたんです。まるで海外から日本に留学しに来たような感覚でした。

そんなある日、いつも通り通学路を歩いていると、ブロック塀にある穴(透かし穴)が気になったんです。透かし穴って一定の間隔で並んでいるので、穴が切り替わるごとに奥の景色も変わって見えるんですね。それを見つけた時に「パラパラ漫画みたいだ!」って衝撃を受けまして(笑)。しばらく、ゆっくり歩いてみたり、全力で走ってみたりと、見え方がどう変わるのか試していました。

その時思ったのは、いつもと違う視点を持って歩くだけで、街中のあらゆるものが教材になりうるということ。電柱でも家でもガードレールでも、視点を変えるだけでたくさんのことを教えてくれて、何気ない日常が何倍も楽しくなると気づいたんです。当時は「てく学」という言葉は考えていませんでしたが、世界一楽しくお散歩をする人間になれたら面白そうだなと思ったのが、「てく学」誕生のきっかけです。

──ブロック塀からそんな発想が生まれるなんて思いもよりませんでした。当時大学生だったとのことですが、その後の進路はどうされたのでしょうか?

大学卒業後はお散歩とは直接的には関係のない、PRプランナーの仕事に就きました。「てく学」の構想が実際に形になったのは、今から約2年前のこと。転機となったのは、2社目の会社で働き方がフルリモートになり、岡山と茅ヶ崎の2拠点生活を始めたことでした。

岡山で出会った人々は、自分の身一つで誰かの心を揺さぶるような人ばかりでした。例えば、カメラで写真を撮ってくれたりとか、ちょっとしたお礼やお祝いにコーヒーを淹れてくれたりとか。目の前の人に手渡せるものや技術を、当たり前のように持っていたんです。

一方、僕が当時やっていた仕事は、たくさんの人に向けてメッセージを届けること。もちろんやりがいはありましたが、自分が届けたものが誰にどう響いているのか、わかりづらいという側面もありました。だからこそ、彼らの姿を見ていると、僕も目の前の人に何かを差し出せるようになりたいと思うようになりました。

──大衆ではなく、目の前にいる人に何かを与えたいと思うようになったのですね。

ただ、当時の僕はカメラもコーヒーもできなかった。僕には何も手渡せるものがないと思っていたんです。

でもそれを写真家の友人にぽろっとこぼすと、「何言ってんの?」と喝を入れられたんですよね。僕には、人に気づきを与える「お散歩」があると。その言葉をきっかけに、まずは会社勤めの傍ら、休日にイベントを開くことから始めてみたんです。

──イベントをやってみてどうでしたか?

参加者のみなさんがいきいきと歩いたり、気づきを共有したりしている姿を見て、やってよかったと思いましたね。それからしばらくは、会社員をしながら休日を利用してイベントを開催していました。

ただ、本業をしながらだと、どうしても「てく学」のクオリティにこだわりきれなくて。もっと「てく学」にこだわりたいという気持ちや、「てく学」に突き進んでいったほうが圧倒的に面白い人生になる、という衝動に突き動かされ、会社を辞めることにしました。2025年の4月からは、「てく学」を本業にしています。

1000人分の「環世界」をインストールすれば、同じ道は二度とない

──人生をかけた決断だったのですね。飛田さんが人生を「てく学」にかけられる理由は何だったのでしょう。

純粋に、やっていて楽しいから。その言葉に尽きますね。「てく学」で世の中を変えたいとか、社会課題を解決したいとかそういう気持ちはなくて、「てく学」を通していろんな人の世界の見え方を知るのが楽しいんです。

その考え方をよく表しているのが、生物学の「環世界(かんせかい)」という概念です。端的に言うと、生物によって知覚している世界はそれぞれ違うという考え方です。

例えばマダニは、嗅覚・触覚・温度感覚という3つの知覚だけで生きています。木の上で哺乳類が出す酪酸という匂いを感知して落下し、触覚を頼りに毛のないところを探し、移動する。そして最後は、温度感覚を使って哺乳類であるかどうかを確認し、吸血します。

マダニだけでなく、犬は嗅覚が優れていたり、蝶は紫外線が見えたりと生物によって世界の見え方は異なります。一見同じものを見ていても、生物それぞれが知覚している独自の世界があるということです。

──なるほど。「環世界」という言葉があるなんて知りませんでした。

その話を聞いた時、これは人間同士にも言える話だと思ったんです。宇宙飛行士が見る星空と僕らが見る星空は違うだろうし、地質学者はお散歩をしながら僕らには分からない情報を足裏から読み取っているはず。特別な職業でなくても、例えば3歳からメガネをかけている僕と、視力の良い人とでは、見えている世界はぜんぜん違いますよね。つまり、人間も一人ひとりが、自分だけの環世界を持っているはずなんです。

だから僕にとって「てく学」は、誰かの環世界を覗き込ませてもらう行為なんです。その体験こそが、僕自身を満たし、豊かに生きることにつながっています。

──飛田さんが「てく学」を純粋に楽しむ気持ちが伝わってきました。いろんな人の環世界を知ることは、飛田さんの生き方やマインドにどのような影響を与えていると思いますか?

僕は今まで、さまざまなジャンルの専門家である講師や、いろんな参加者と一緒に歩いてきました。そのたびに、それぞれの目線がインストールされるんですよね。1000人と歩いたとすると、1000人のリトル専門家が自分の中に住みつくというか。

すると、毎日同じ道を歩いていたとしても、その日の自分によって目線を切り替えられるようになるんです。「今日は23番目のあの人の目線でお散歩してみよう」「今日は452番目の人の目線で歩いてみよう」みたいに。そうすることで同じ道をずっと楽しく歩いていられるんですよね。

──同じ道でも、誰かの環世界をインストールすることによって未視感が生まれ、日常が楽しくなるのですね。

そうですね。さらに、人の環世界を知って良かったと思うことは、今まで遠ざけていたものを近づけやすくなったことです。

例えば、電車の中で電話している人がいたら、昔の自分は少しイライラして、話している声が聞こえないようにイヤフォンで音楽を聴いたりしていました。でも、「てく学」で人の環世界を知る楽しさを知ってからは、その人はどんな人なんだろうと興味が湧くようになって。今ではそういう場面に出くわしたら、わざわざイヤフォンを外し、会話に耳を傾けてその人の物語を想像するようになりました。

他にも、海岸の堤防でくつろいでいたら急にウミゴキブリと呼ばれる虫が出てきたことがあって。最初は、うわっと思ったのですが、一旦立ち止まってその虫の環世界を見てみようと思ったんです。足踏みをして振動を与えたり、拍手をして音を立ててみたりして「音には反応しないけど、振動には反応するんだな」みたいに、その虫がどうやって世界を知覚しているのかがわかると、最初に抱いた怖さは薄れていきました。

「好奇心は驚愕から始まる」と聞いたことがあります。目の前の出来事に恐れたり驚いたりしても、むやみに遠ざけようとせず、対象の環世界を鑑賞することで「驚愕」を「好奇心」に転換しやすくなったように思います。

──自分以外の人や生物の環世界を面白がることで、避けていたものが近しく感じられるようになったのですね。

おっしゃる通りです。実はその感覚を、ある参加者の方が的確に言葉にしてくれたことがありました。

「『てく学』は『多様性は大事だから、相手を尊重しなきゃ』という建前のようなものではなく、相手の環世界を純粋に面白がっているから、抵抗感を抱くことなく相手を受け入れられる。それが前向きでとても心地いい」と言ってくれて、強く共感したんですよね。

僕もその人と同じように、人が見ている世界を純粋に面白がるように心がけています。

“お散歩的に”人生を歩んでゆく

──今後、「てく学」を通して叶えたいことはありますか?

やってみたいことや叶うと楽しそうだなと思うことは、“点”としていくつかあります。学校の授業や瀬戸内国際芸術祭の鑑賞プログラムとして「てく学」を導入してもらったり、合宿やゼミを開催したりできたら楽しそうだなと思っています。

ただ、僕がすごく大事にしていることは、理想のゴール地点を作ってそれに向かってひたすらに進んでいくというよりも、今日をどう生きるかということです。面白い企画を考えたから今日はそれをやってみようとか、今はあの人に興味があるから会いに行ってみようとか、目の前にある“今日”を楽しみながら生きていきたい。

これからもずっと、「てく学」をして生きていくのだろうなとは思いますが、その中でも、自分の興味の赴くまま進んだり、引き返してみたり、予期せぬところで人と出会ったりと、まさにお散歩的に歩んでいきたいなと思います。

──「お散歩的に生きる」という表現が素敵ですね。“今日”のあり方を大切にされているということですが、最終的にこんな未来になればいいな、というイメージはあるのでしょうか。

みんなが子どもになったらいいなと思っています。

少し前にイベントに出展した際、「緑地内でこびとの住処を探してきてください」というお題を出したのですが、その時に出会った小学生の親子との出会いがすごく印象に残っていて。

小学6年生の娘さんは、こびとを信じていたそうなのですが、大きくなるにつれて周囲と共有できなくなってしまったらしいんですね。そんな時に「てく学」を偶然見つけて、イベントをすごく楽しんでくれたんです。帰宅してから、さっそくミニチュアのフィギュアをネットで購入したそうで、家の至るところにこびとが配置されるようになったんだとか。それ以来、たまにこびとを動かすのが家族の趣味になったそうです。そうやって、みんなで一緒に大人から子どもになれたら、理想だなと思います。

──なんと温かいエピソード!そのご家族のように、「大人から子どもに育つ」瞬間が増えたら、毎日がもっと楽しくなりそうですね。

そうなんです。僕自身の理想でいうと、お散歩しすぎて最終的にドクターストップをくらってしまう人生も面白いなと思います。たとえ歩けなくなったとしても、それまでいろんな人とお散歩をして培ったさまざまな知識や感性があるはずだから、落胆はしないはず。いろんな人の環世界を思い出しながら、ベランダからの一枚の絵を無限に楽しめるような人になっていたらいいなと妄想しています。

お散歩をしながら飛田さんのお話を聞いていると、道端の紫陽花に毛虫が2匹くっついているのを見つけた。「子どもと外で遊ぶようになって、虫を見つけるのがうまくなったんです」と話すと、飛田さんは「ひょっとしたら上野さんの『環世界』が変わってきているのかもしれないですね」と返してくれた。

その言葉を聞いて、保育園の帰り道のことを思い出した。大人が歩けば10分の道を、娘と一緒に歩くと1時間ほどかかる。アリが穴に入っていくのをただ眺めたり、ダンゴムシを丸めては転がしたり……。早く帰って夕飯の準備をしなきゃと思っていたけど、あの時間は、我が子の環世界を覗き見できる、貴重な「てく学」の時間だったのだと気づかされた。

きっと誰の隣にも、自分とは違う世界を見ている人がいる。その人の環世界を想像してみたら、見慣れた日常は少し違って見えてくるかもしれない。まずは、娘が見つめる世界を私も一緒になって覗いてみようと思う。

「てく学」のイベント告知

10/12 【てく学】防災さんぽ ゲスト:まこぴさん(防災士)

9月に茅ヶ崎市で配布される新ハザードマップを用いて、新しいマップと避難経路を照らし合わせながら街を歩きます。さらに今回は、まこぴさんが取り組んでいる1人1人のライフスタイルに合わせた防災のカタチである「カラフル防災」をテーマとして、様々な立場の人の防災を疑似体験するワークショップを開催します。

例えば、目隠しをして街を歩いたり、ヘッドフォンで両耳をふさいで歩いたり、ベビーカーを押しながら歩いてみることで、これまで気付かなかった防災の視点を探っていきます。防災を考えるのは少し億劫だという方も、まずはまち歩きから気軽に始めてみませんか?

お申し込みはPeatixより:https://tekugaku-bosai-2025.peatix.com

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

企画・取材・執筆

岡山出身。大学卒業後、SE、ホテルマンを経て、2021年からフリーランスのライターに。ジャンルは、パートナーシップ、生き方、働き方、子育てなど。趣味は、カフェ巡りと散歩。一児の母でもあり、現在働き方を模索中。