休日の昼間、公園に行くと子どもたちが思い思いに遊んでいる。虫取りに熱中していたり、暑さも気にせず鬼ごっこをしていたり、泥だらけになりながら砂で城を築いていたり……。彼らのいきいきとした表情を見ていると「私もあんなふうに遊びたいなあ」と羨ましくなる。

でも、いざ遊ぼうとしても、意味や理由を求めてしまって何をしたらいいのか分からなくなる。歳を重ねるにつれ、昔のように純粋に遊ぶことができなくなってしまった。そもそも遊びって何だろう?どうしたら心から遊びを楽しめるのだろう。

そんな疑問を抱えて今回取材したのは、認定NPO法人「プレーパークせたがや」理事の天野秀昭さんだ。

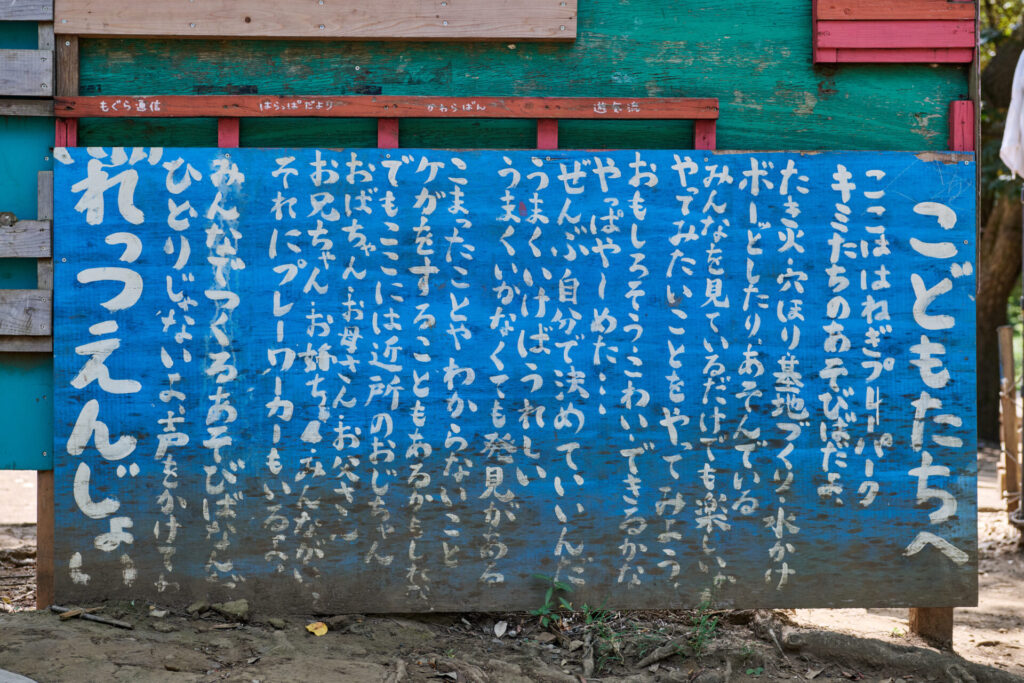

プレーパークとは、子どもたちが「自分の責任で自由に遊ぶ」ことをモットーにつくられた遊び場のことで、穴掘りや木登り、基地づくり、たき火、木工作、水かけなど、自然の要素を活かした遊びができる空間だ。禁止事項はほとんどなく、子ども自身の「やってみたい!」「挑戦したい!」という気持ちが極力保障されるよう、環境が整えられている。

プレーパークの運営には「プレーワーカー」と呼ばれる大人が関わっている。一定の安全を確保しつつ、子どもたちの「やってみたい!」という思いを刺激し引き出す、自由に遊べる環境を整えていく専門家だ。天野さんは、日本で初めてプレーワーカーになった人で、その後45年以上にわたり、一貫して遊びに向き合ってきた。

そんな天野さんなら、私の抱いた問いについてのヒントを与えてくれるのではないだろうか。

取材当日、私が訪れたのは、日本初の常設プレーパークである東京・世田谷区の「羽根木プレーパーク」。そこには手作りの遊具が点在し、いたるところで思いきり遊ぶ子どもと大人の姿があった。

そんな彼らの楽しそうな様子を眺めながら、天野さんへの取材が始まった。

天野秀昭さん

1958年、東京生まれ。大学時代、自閉症児との出会いをきっかけに「遊びの世界」の奥深さを実感する。1981年、日本初の冒険遊び場『羽根木プレーパーク』で初めての有給プレーリーダー(プレーワーカー)として就任。その後、各地のプレーパークの開設や園庭づくりなど、子どもの「遊び」の環境づくりを支援する活動を行う。

NPO法人「園庭・園外での野育を推進する会」理事長

NPO法人「日本冒険遊び場づくり協会」評議員

認定NPO法人「プレーパークせたがや」「フリースペースたまりば」理事

一般社団法人「日本プレイワーク協会」評議員

日本ユニセフ協会子どもにやさしいまち委員

やりたいという気持ちが、「私の世界」を創り出す

――プレーパークでは子どもだけでなく、大人も思い切り遊んでいますね。天野さんにとって、遊びとはどのようなものなのでしょうか。

遊びというのは、本人に「やりたい!」という純粋な気持ちがあって初めて成り立つものです。他の人から見ると興味がないことであっても、その人にとってやりたいことであれば、勉強であれ仕事であれ、それは遊びになる。逆に、たとえみんなで鬼ごっこをしていたとしても、本人がやりたくないのであれば、本人にとってそれは遊びとは言えないんです。

そして、「やりたい!」という気持ちは、頭で考えるものではなく自然と湧き上がってくるものです。そういう意味では恋愛と一緒。「どうしてあんな人がいいの?」と言われても、「だって好きだから」としか答えられないでしょう? それと同じで、遊びも理屈じゃなくて「なんか面白そう」という、心の動きから始まるんです。

――「やりたい!」という純粋な動機こそが遊びの出発点なのですね。

ただ本来なら、「遊び」という名詞ではなく「遊ぶ」という動詞で捉えるほうがふさわしいんです。子どもがよくする遊びを例にお伝えしますね。

遊びというと、「砂遊び」や「滑り台」のような名詞でくくられることが多いですが、名称がついた途端、遊び方や道具の使い方が限定されてしまうことがあるんです。「滑り台」という名前がついているから、「滑る」のが正解になって、逆走したり、柱を使って登ったりする子は大人から怒られてしまう。

でも、子どもの発想はもっと自由なんです。同じ滑り台でも、階段を上って滑るという、大人が望む使い方をしている子だけではありません。斜面を駆け上がるのに喜びを感じる子もいれば、上から滑ってきた子との衝突を楽しむ子もいる。頂上からボールを転がすのに夢中な子もいるんですよ。

――たしかに!私も、名称に引っ張られて無意識のうちに「こう遊ぶのが正解」と考えていました。

そうなんです。だから遊びって、一つの名詞ではくくれないんですよね。「遊ぶ」という動詞の連続体であり、その子自身が作っていくプロセスなんです。

そして、そのプロセスは人によってさまざまです。滑り台一つとっても、いろんな使い方で楽しむ子がいるように、それぞれが「やりたい!」という気持ちをきっかけに、自分だけの遊びを創り出していっているんです。

つまり「遊ぶ」というのは、やってみたいという気持ちから生まれる一つひとつの動きが、絶妙に組み合わさり連続して表現されたもの。それは、「自分の世界」を創造することに他なりません。

生きる力を培い、感じる心を育む

――天野さんは、遊ぶことの良さは何だとお考えですか?

遊ぶことの良さは、まさに「私が生きている」という深い実感が育まれることです。そしてそれは、その人自身の「生きる力」が育まれることでもあります。

「遊ぶ」には、「やりたい!」という気持ちが根底にあるとお伝えしましたが、いつもうまくいくとは限りません。それでも、「やりたい!」という気持ちは、たとえ何度壁にぶつかっても、それを乗り越えていけるだけの大きなエネルギーを生み出していく。だからこそ、難しい問題が生じても工夫を凝らしながらできるようになっていくんです。そして、そんな試行錯誤の中で、知恵や技が自然と身についていくわけです。

プレーパークでは、金鎚(かなづち)やのこぎりを使って工作をする木工コーナーがあります。仮にあなたがそこで工作をしていて、くぎを打つために金鎚が必要になったとしましょう。でももし、その金鎚が他の子に使われていたとしたら、どうしますか?

――うーん……。順番を待つか、諦めて他のものを作りますね。

多くの大人はそう答えると思います。でも、遊び慣れている子は、釘抜きや石など、手元にある限られた道具をどうにか使って目的を達成しようとするんです。「釘は金鎚で打つのが正しい」という既成概念を超えた、自由な発想を得られるんですよ。まさにこれこそが、「釘を打つ」という本質をとらえたうえでの知恵と技。生きるための力ですよね。

「生きる力」と聞くと、大人はどうしても経済的なものを思い浮かべがちです。でも、生きる力の根本には、まず「生きたい!」という強い欲求が必要なんですよ。その欲求があってこそ、状況を把握し柔軟に対処する力、簡単には折れない心、そして既成概念にとらわれない発想と、失敗を恐れずにそれを試せる行動力といった、真の「生きる力」が身についていくのです。

極端な話、災害のような未曽有の事態や、お金が通用しない極限の状況に直面したとき、問われるのは、そうした「生きる力」があるかどうかなんですよね。困難な状況でも途方に暮れることなく「じゃあどうする?」と自ら意欲的に考え、行動できるか。それこそが「生きる力」であり、遊ぶ経験によって育まれるものだと思います。

――遊ぶことで生き抜くための知恵や技が身につく、ということですね。

はい。そして、遊ぶことのもう一つの素晴らしい点は、心が豊かになることです。

ぼくは遊ぶときの環境は、なるべく五感への刺激がバランスよくあるのが良いと考えています。というのも、五感は外の世界と自分の心をつなぐ窓口でありセンサーだから。五感への働きかけがまんべんなくあるほど、心はいろんなことを感じて、豊かになっていくんです。

でも、今の遊びの中には、五感への刺激に偏りがあることが多いんですよね。例えば、テレビゲームだと、画面上では銃で撃たれているのに痛みを感じないでしょう? 主人公が山を登ったり、海に飛び込んだりしても、現実世界では何も感じていない。こういうふうに、外の世界で起きていることと自分の感じ方が違うと、心の動きがどうしても限られてしまうんですよ。

一方、プレーパークでは五感すべてがまんべんなく刺激されます。例えば、泥だんごを作るときは、泥が団子の形になっていく様子を目で追いながら、ヌルヌルとした感触や、こねるときのネチャネチャという音、土の匂いを同時に感じられます。時には、好奇心から土をなめて、言葉にできない味と感触に出会うこともあるかもしれません。

このように、刺激される感覚が豊富なほど、人は多くのことを感じ取れるようになります。そしてそれが、生きているという実感につながり、感じる心をさらに育んでいくのです。

――なるほど。心が豊かになると、どんな良いことがあるのですか?

自分で考えることができる人間になります。考えるというのは、世の中のさまざまな価値観や出来事に対して、「本当にこれでいいのか?」と疑問を持って向き合えるということ。自分が何に喜びや楽しみを覚え、何に痛みを感じるのか。そうした心の動きを常に意識し、キャッチできていれば、社会の価値観や常識に対する違和感にも気づきやすくなります。その違和感を見逃さずに行動や選択につなげていけば、他人に流されることなく、自分の感じる心を軸に生きることができるのです。

逆に五感を働かせる機会が少ないと、感情をとらえるセンサーとしてのアンテナは次第に失われ、心は感じることができなくなってしまう。すると、目の前で起こっていることや与えられた情報に対し、「これでいいのか?」と立ち止まることなく、何でも無批判に受け入れてしまうようになるのです。言われたことをそのまま実行する、情報を鵜呑みにする、といった状態ですね。

大人が遊ばなくなった背景

――私たち大人は遊ぶことから遠ざかっている気がします。その背景にあるものは何だとお考えですか?

一つは、教育です。

今の日本の学校教育は、基準が一つしかないんですよね。校則もテストも一つ。誰一人として同じ子どもはいないのに、同じ基準を守り、同じテスト問題に取り組むことを求められる。社会的な調和を乱さないという意味では良いのかもしれませんが、その子が何をやりたいか、何を感じたかは評価されないのです。

求められたことに対して、きちんと答えられることだけが評価される環境にいると、子どもたちは無意識のうちに自分のやりたいことを隠すようになります。人からの評価を最優先し、自分の感情に鈍感になっていくんです。その結果、大人になってから、自分が一体何をやりたいのか、何のために生きているのかが、すっかり分からなくなってしまうんですよ。

遊ぶことの価値は低く見られがちですが、遊びは、食べる・眠る・出す(排泄する)に続く、生きるために必要な4本の柱の一つです。他の3つの柱を失うと体が死にますが、遊びを失うと心が死んでしまいます。それほど、遊ぶことは生きるうえで大切なことなんです。

――たしかに私自身も、学校で評価されるものを必死に追いかけて、知らず知らずのうちに遊ばなくなった気がします。

大人が遊ばなくなった理由のもう一つは、世の中が便利になったことです。

先ほど、遊びとはプロセスそのものだとお伝えしましたが、今の社会は何においてもプロセスを省こうとしているんですよね。「コスパ」「タイパ」という言葉に代表されるように、無駄を省き、いかに効率よく結果を手に入れるかが重視されている。プロセスは無駄と捉えられているんですよ。本来、プロセスこそが遊びであり、知恵や技はその中にあるのに、と残念に思います。

ぼくは、現代の暮らしの中で最後まで残っているプロセスは料理だと考えています。でもその料理ですら、プロセスが簡略化されて、ボタン一つで誰でも同じ味のものを作れるようになっている。本来、素材を選んで、切る・煮る・焼く・蒸す・炒めるなどの中に、味の決め手になる知恵や技が詰まっているのに、それを省いちゃってるわけです。誰がやっても同じ、経験も知恵も技も不要。そんな生活を人は求めてきたんですよね。

さらに、現代の商品にはほとんど「正しい」使い方が決められています。その使い方をしないと壊れるぞ、という脅しまでかけてくることもあります。学校のテストもそうですが、ほとんどが「正解」や「正しさ」を要求してきているんですよね。

でもだからこそ、ぼくたちは正解のない自分の気持ちを大切にしていく必要がある。それが自分自身の足元をしっかりと固め、これから先の、おそらく誰が問うても同じ答えを出すAI時代を「他の誰でもない自分」として生き抜く鍵となるのです。

消費ではなく、創造としての遊びを

――大人になるにつれて遊ばなくなった人でも、また遊ぶことで心はより豊かになっていくのでしょうか?

もちろんです。何歳になっても、遊び直すことで感じる心は取り戻せますから。そのためには、自分の心が動いたことや、「やりたい!」と思ったことは、どんな些細なことでもとにかく試してみたらいいと思います。何の役に立つか、それをする理由なんかは考えなくていいんです。

ただそのときに意識してほしいのは、本当に「自分が」やりたいことだと感じているか、人に合わせていないか、人の評価を求めていないか、あるいは必要かどうかで判断していないか。こうした問いを立て、自分の心に素直に耳を澄ますことです。「遊ぶ」とは、自分の世界を創り出すことですから、自分が主体でないと何も始まらないのです。

また、「消費」ではなく「創造」としての遊びをしているか、ということも意識してみるといいと思います。

――「消費」ではなく「創造」の遊びとは、どういうことでしょうか。

例えば、遊びと聞いてよく連想されるものにゲームがありますよね。ゲームは多くの場合、すでにプログラムされたものを攻略していくことであって、自分自身で何かを変えたり、生み出したりすることはできません。先ほども言ったように、遊びというのはプロセスで、自分の世界を創り出すことです。そういう意味では、多くのゲームは単なる消費に過ぎないんですよね。

ただ、決して「消費」としての遊びを頭ごなしに否定しているわけではありません。というのも、「創造」にはまず「発散」が必要で、心を開かないことには自分の世界を創り出すこともできないからです。だから、もし消費的な遊びが心のケアにつながっているのなら、最初はそこから始めてもいい。大切なのは、ただ消費で終わらせずに、その先に自分の世界を創り出す「創造」としての遊びへとつなげていくことです。

もし、遊び終わった後に特に心に残ったことがなく、時間だけが過ぎていたのであれば、それはただ消費していただけかもしれません。一方で、心の底から楽しいという感情が湧き、生きている実感を持てているのであれば、創造としての遊びができたといえるのではないでしょうか。

――これから遊ぶときは、本当に心が動いているのか確認したいと思いました。最後に、天野さん自身にとっての遊びとは何かを教えてください。

ぼくにとっての遊びは、プレーパークのような、子どもの「やりたい!」という気持ちをなるべく保障できる遊び場を作ることです。それはぼくのライフワークでもあり、人生をかけた遊びでもあるんです。だって、遊んでいるときに見られる子どもたちの笑顔や真剣な表情って、最高なんですよ。もちろんこれは、大人にだって言えることですけどね。

「遊んでないで勉強しなさい」と言われるように、遊ぶことって世の中ではどうしても価値がないことのように思わがちです。でも、それは「遊ぶ」ということへの理解が足りないだけのこと。だからこそぼくは、遊ぶことの本当の価値を、子どもたちだけでなく、大人や社会に広めていきたいのです。少しずつでも世の中が遊びの価値に気づき、変わっていったら、生き生きとした人であふれる社会がきっと生まれる。これって最高で最大の遊びだな、と自分では思っていますね。

取材前、無趣味な私は「趣味といえるような遊びを見つけなければ」と思っていた。だけど、天野さんの「やりたい気持ちがあればそれは遊びになる」という言葉で、一番大切な自分の気持ちを置き去りにしていたことに気づいた。

名前でくくられるような分かりやすい遊びじゃなくても、みんなと共通の話題で盛り上がれなくてもいい。自分が生きている実感や込み上げる楽しさがあれば、それは意義のある遊びになる。

今回の取材は、大きな木の下で木漏れ日や風を感じながら行った。まさに五感が刺激され、心から楽しいと思えた時間だった。そして今も、天野さんの言葉を何度も噛み締め、ワクワクしながら文章を紡ぎ出している。これも立派な「遊ぶ」ということなのかもしれない。

これからも、自分の「やりたい!」という気持ちに敏感に、正直になりながら、自分ならではの「遊ぶ」を見つけていきたいと思う。

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

企画・取材・執筆

岡山出身。大学卒業後、SE、ホテルマンを経て、2021年からフリーランスのライターに。ジャンルは、パートナーシップ、生き方、働き方、子育てなど。趣味は、カフェ巡りと散歩。一児の母でもあり、現在働き方を模索中。

編集

ああでもない、こうでもないと悩みがちなライター。ライフコーチとしても活動中。猫背を直したい。

Twitter: https://twitter.com/junpeissu

撮影

東京都在住。ある一枚の写真に魅せられてフォトグラファーの道へ。

スタジオ、アシスタントを経て東京を拠点にフリーランスで活動している。