仕事で、「企画」を考えることが増えてきました。記事などのコンテンツだったり、イベントだったり。まだ若く、経験が浅かったころは、正直なところ誰かのあとにくっついていれば何とかなっていた(許されていた)部分もありました。でも今は中堅となり、役職や年次の関係ないフラットな組織に所属するようになったこともあって、自分から意見を言ったり、ときには会議をリードしたりする場面がじわじわと増えてきています。

でも、そういう話し合いの場って、思っていたよりずっと難しい。自分も含めなかなか意見を言い出せない人がいたり、意見が出てもまとまらなかったり。正直、どう振る舞えばいいのかわからないことが多いです。

でもやっぱり、チームでなにかを生み出していくうえで、アイデアを出し合い企画として形にしていくプロセスは避けて通れないし、どうせならもっと楽しく、気持ちよくできたらいいのに──そんな思いから、今回はアイデアを形にするときに心がけるべきことについてヒントをもらうことにしました。

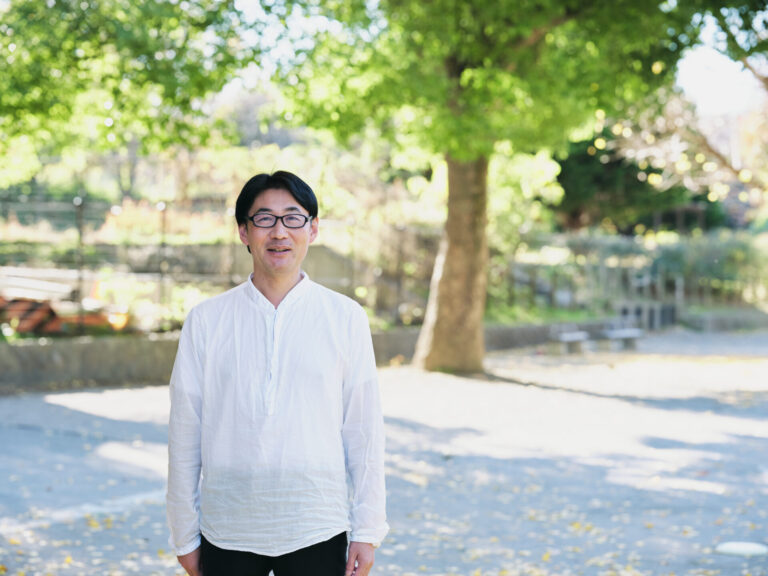

お話を聞かせてくれたのは、おもちゃクリエイターの高橋晋平さん。『∞(むげん)プチプチ』など、数々のヒット商品を手がけてきた、アイデア・企画のプロフェッショナルです。最近では、企業や教育現場でのアイデア創出・ワークショップなどにも多く携わられています。

高橋晋平さん

おもちゃ開発者。1979年生まれ。秋田県出身。2004年に株式会社バンダイに入社し、『∞プチプチ』『∞エダマメ』などの開発に携わる。現在は株式会社ウサギ代表取締役として、おもちゃ、ゲーム、アイデア雑貨、遊び系Webサービスなどの企画開発を多数手掛ける。全国での講演・セミナー活動なども行い、アイデア発想に関する著書は『1日1アイデア 1分で読めて、悩みの種が片付いていく』(KADOKAWA)など。

「話し合うって、そもそもどうすればうまくいくの?」 「アイデア会議のコツは?」「どうすればより良い企画にできるの?」そんなシンプルな問いに、たくさんのヒントをもらえたインタビューでした。企画やプロジェクトに関わるすべての人に、きっと何かが届くはずです。

「いいこと言わなきゃ」は思い込み? アイデア会議で大切なこと

──今回は、アイデアを磨くための話し合いや会議のコツについてお話を聞かせていただけたらと思っています。

まず、「アイデア」と「企画」は違うということをきちんと理解するのが大切です。アイデアは、現実性がなくても批判されるものじゃない。一方で、企画は実行して価値を提供するもの。だから形にする責任も生じます。

ここがごっちゃだと、トラブルのもとになるんです。たとえばアイデアとして現実性のないことを発言した人が、周囲から「それは無理でしょ」とたしなめられてしまったり。メンバーの視点がバラバラな状態で話を進めようとしても、よい意見交換はできません。だから、アイデア会議と企画会議は分けましょうというのが、前提としてあります。

──頭では理解しているつもりでも、そこをふわっとした状態で議論が進みそうになることって、結構ありそうですね。気をつけたいと思います。では、実際にアイデア会議をする段階で、気をつけるべきことは何でしょうか?

アイデア会議に参加するメンバー全員に理解しておいてもらいたいのは、“いいことを言わなきゃ”と緊張する必要はない、ということ。アイデアと聞くと、「グッドアイデアじゃないといけない」って無意識に思ってしまう人、すごく多いです。変なことを言ったらどうしよう、評価が下がるかも……って、つい考えてしまう。

──それって子どものころから刷り込まれてしまっている部分もありますよね。そういう“すごいこと言わなきゃ”というバイアスは、どうすれば取り払えるんでしょう?

正直、ぼく自身も完全には取れていないと思います。仕事で呼ばれると「この人ならいいアイデア出すでしょ」って期待もされますし。だから変なことをつい言ったときは、ドキドキするし、恥ずかしいし、「仕事が減ったらどうしよう」って不安になることもあります(笑)。

でも最近、生成AIの登場からすごく考えていることがあって。AIって“正解っぽいこと”をうまく提案してくれるじゃないですか。だから、人間が同じことをしていてもあまり意味がなくなってきているんですよね。むしろ人間にしかできない「間違い」だったり「ぶっ飛んだ考え」こそが価値になってきているんじゃないかと。

──確かに、AIと同じ方向性では人間の価値を発揮するのが難しくなってきていますね。

だからこそ、アイデア出しは「質」より「量」なんです。まずはしょうもないものも含めて、選択肢をとにかく出しきる。そこから「これは違うよね」と潰していく。そのプロセスにこそ意味があるんです。100個のアイデアを出して、その中のひとつの「グッドアイデア」を見つけるのが目的ですから。

アイデアを出し合う場では、「今日はアイデア出しの日です」と宣言して、出てくるものは全部“選択肢”として、まずは受け止めてほしい。すべての発言に対して、誰も否定的なことを言ってはいけません。冒頭の話にも通じますが、アイデア出しの時点では「グッドアイデア」じゃなくていいし、「オリジナル」にこだわる必要もありません。

──オリジナルにこだわる必要もない?

アイデアは真似してもいいし、乗っかってもいいし、アレンジしてもいい。ゼロからアイデアを出すのが得意な人もいれば、人の話を聞いて「自分ならこうするかも」と、アレンジするのが得意な人もいます。オリジナルのアイデアを出すのが苦手な人は、ほかの人の発言に乗っかって、自分なりにアレンジする思考のクセをつけておくといいですよ。反対に、いろいろとアイデアが思いつく人は、アレンジが得意な人が拾ってくれると思って、安心して気兼ねなく発言すればいいんです。

──ほかの人のアイデアをアレンジしてもいい、という視点は今まで持っていませんでした。

たとえば「私は猫が好きだから、全部猫に関連させて考えてみよう」みたいな、そういうやり方でいいんですよ。自分の「得意技」を持っておいて、何でもそれに置き換えてしまう。得意技は、自分の好きなこと、興味のあることを狭く深く追求するのがいいと思います。そういう個性的な得意技を持つ人が何人かいれば、アイデアの幅が広がって、チームとしても強くなっていきますよね。

──自分の得意技を気兼ねなく発揮するためにも、やっぱりみんなが自由に発言できる空気を作るのが大切ですね。

そうですよね。当たり前なようで、結局はそこが難しいポイントかもしれない。

「上司の意見は絶対」という思い込みだったり、声の大きな人の意見が通りやすい空気感だったり。くだらないことを言って周囲からの評価が下がったらどうしよう、と不安に思ったり。そういうのってありますよね。

そういった“あるある”を踏まえて、ぼくが今ファシリテーションをするうえで意識しているのは、ごく普通のことを言って、「プロの自分でもしょうもないことを言うことがあるんだよ」と、みんなのハードルを下げること。そして、発言によって仕事上の評価を下げることは決してしない、という共通認識を持てるようにすること。ぼくは「口にした時点ではノーリスク」と思っています。まだお金も動いていないし、誰も損していない。ただ話してるだけなんですから。しゃべるだけで評価が下がるような文化は、絶対に変えていくべきだと思います。

だから、立場が上の人や、発言力がある人にこそ、時にはごく普通のことを意識的に言ったりしてもらって、誰もが安心して発言できる雰囲気をつくる努力をしてほしいですね。ぼくとしては、参加者に「高橋さんよりいいこと思いついた!」と自信を持ってもらえたら、ファシリテーション大成功なんじゃないかと思っています。

ちなみに、アイデアを出し合ううえでもうひとつ大切なことがあって。それは「お題の整え方」です。

的を絞るからこそ、自由になれる

──お題の整え方、ですか?

「何でもいいから売れるものを作れ」と言われても、的が広すぎて何から考えたらいいかわからず、困ってしまいますよね。だから、ある程度“制約条件”を明確にして、アイデアを出しやすい下地を整えておく。

おもちゃの企画をやっているぼくとしては、「カプセルトイを作ろう」くらいのお題が決まっているとちょうどいいなと思いますね。カプセルトイの場合は、「売価300円で」「カプセルに入るサイズのもの」を作る必要があります。これは絶対的な制約条件とも言えるので、残りの要素に絞ってアイデアを出せばよくなる。カプセルトイは、一人のお客さんが何度も回したくなるような、コレクション欲を刺激するラインナップが求められます。だからアイデア会議では「何度も回したくなるラインナップ」をメインに意見を交わせばいいんです。

──ちょうどいいサイズ感のお題があるだけで、ぐんとアイデアが出しやすくなるんですね。

そうです。方向性が揃ってみんな同じ目的を持って発想できる。でも、的に当たらなかったらダメというわけではなくて、外れてもいいし、ぶっ飛んでいてもいい。むしろその中に、お宝アイデアが隠れていたりもしますから。

──誰にも否定されない空気のなかで、適切なお題に沿って自由にアイデアを出し合う。場の雰囲気とお題さえきちんと整えられれば、アイデア会議はとにかく楽しい場になりそうです。

アイデア出しって、“楽しい”以外に何もなくていいと思ってます。どうせそのあと大変になるんだから(笑)。最初の一歩目くらい、みんなで自由に、楽しくやっていきたいですよね。

信頼できる「一人の判断」が、チームを前に進める

──アイデア出しの段階が終わって、いざ企画にしていこうというタイミングって、ぶつかりやすい場面でもありますよね。ここでのコツはありますか?

企画っていうのは「決める」作業なんです。アイデア会議で出した選択肢のなかから、何を採用するかを絞っていく。でもここで注意してほしいのが、いろいろな人のアイデアから「いいとこ取り」をしようとすると、結果的にものすごく中途半端なものになってしまうということです。

──いいとこ取りをすると、当たり障りないものになってしまう、ということですか?

そうなんです。チームで挙がったアイデアをあれこれ取り入れた結果、無難で、何の特徴もない企画になる。これは、「アイデア」から「企画」に練り上げる工程を、チームみんなで話し合って行おうとすると陥りがちです。つい衝突を避けてしまったり、自分の考えを押し通しにくかったり……といったことが一因でしょうね。

──アイデア会議で拡散したものを、企画会議では収束させていくわけですよね。それをチームみんなで話し合って、なおかつきちんと面白いものにしていくのはかなり難易度が高そうです。

だからぼくとしては、正直なところ「一人が決める」スタイルが一番うまくいくと思っています。企画化の段階では、信頼できる一人が「これで行きます」と決めて、その人が責任を持ってチームを引っ張って走るほうがいい。

ぼくは「企画会議には“ジャッジ担当者”が必要」だと思うんです。リーダー、というより「この企画のジャッジを担う人」。その人は、とにかく判断することに専念する人です。企画会議では、「俺が決めるから安心して提案してくれ」と言ってくれる人がいると、本当に助かります。メンバーは自分の意見を全力でぶつけて、ジャッジ担当に託す。受け入れられなかったとしても、へそを曲げない。その人が決めてくれるとわかっているなら、アイデア会議のときのように、安心して意見を出せるはずなんです。企画会議がしんどいと感じる人がいるならば、それはきっと「判断」することへの責任感の裏返しだったりもするからです。

──「判断」することへの責任感の裏返し。とても腑に落ちました。

もしどうしても、意見をぶつけるのが苦手な人がチームにいたりする場合は、ジャッジ担当者がメンバーと1対1、あるいは2対1などの少数で話すというのを全員分行って、本音を引き出す……というやり方をぼくはとっています。とくにリモートでの会議だったりすると、メンバー全員が集まる場で一人ひとりの考えをじっくり聞くことが難しいですから。

──それでもやっぱりジャッジするって、結構責任重大ですよね……。

企画担当者って本来「決めること」が仕事なんですよ。開発担当は作る、営業担当は売る。そのための「何をやるか」を決めるのが企画担当。

とはいえ、独断が難しい状況もあると思います。その場合は、メンバー一人ひとりが自分なりの企画を練ったうえで、チーム内でプレゼンをし合うのもひとつの手です。それぞれがしっかりと責任持って企画を仕上げて、最終的に全員でひとつを選ぶ、というやり方であれば、判断もしやすいし、企画がぼやけてしまうリスクも下がります。

ちなみに、アイデアを企画化するときにぼくが判断基準として持っている要素が7つあります。

──どんな判断基準なんですか?

- 優位性…自社や自分の強みが活かせるか

- 具体性…アイデアがふわっとしてないか

- 実現性…コストや倫理的に問題がなく実行できるか

- 必需性…本当に欲しいと思う人がいるか

- 伝播性…わかりやすく伝わるか

- 収益性…きちんと儲かるか

- 持続性…長く続けられるか、最初の一歩が踏み出しやすいか

これを自分なりに整理して、「だからこれをやるべきだ」と自信をもって言える状態で企画を判断するんです。

──なるほど。判断基準をきちんと持っておくと、企画を練り上げたり、ジャッジをしたりするときの迷いも少なくなりそうですね。とても参考になります。では最後に、これからアイデア出しや企画づくりに向き合う人たちに、ひとことメッセージをいただけますか?

今は生成AIが“それっぽい正解”を手っ取り早く出してくれる時代です。でも、人間にしか出せないのは、「これって本当にそう?」と疑う視点や、ちょっとズレた“ぶっ飛んだ何か”だったりします。だから、たとえ普通っぽいアイデアでも、間違っていても、それが価値になる可能性は十分にある。大事なのは、そういうアイデアを安心して出せる場があること、そして、出てきたものをどう判断して進めていくか。その環境とプロセスさえ整えば、きっと強くて面白い企画が生まれてくると思います。

今回のインタビューを通して感じたのは、「アイデアを出すこと」「企画を形にすること」には、決して特別な才能や技術が必要なわけではなく、場の空気づくりや信頼関係、そして“言葉にする勇気”がとても大切だということ。

「変なことを言ってもいい」「正解じゃなくてもいい」。そんなふうに思える空気があるからこそ、人は自由に発想し、のびのびとアイデアを語れるのだと、高橋さんの言葉に気づかせてもらいました。

自分の中にある「すごいことを言わなきゃ」という無意識のプレッシャー。それを少し手放すだけで、会議の雰囲気も、アイデアの質も、きっと変わってくるはずです。まずは小さな一歩から、「今日は楽しんでアイデア出しに参加しよう」「ちょっとしょうもないことも言ってみよう」──そんな気持ちで臨む会議が、思わぬ名企画のきっかけになるかもしれません。

あなたのチームにも、そんな自由で安心できる場が広がりますように。

ソラミドmadoについて

取材

クリエイティブや編集の力でさまざまな課題解決と組織のコミュニケーションを支援。「自然体で生きられる世の中をつくる」をミッションに、生き方や住まい、働き方の多様性を探求している。2016年より山梨との二拠点生活をスタート。

note: https://note.com/masatoyasui/

執筆

大学在学中より雑誌制作やメディア運営、ブランドPRなどを手がける企業で勤務したのち、2017年からフリーランスとして活動。ウェブや雑誌、書籍、企業オウンドメディアなどでジャンルを問わず執筆。2020年から株式会社スカイベイビーズ(ソラミドmadoの運営元)に所属。2023年には出産し一児の母に。お酒が好き。