昔からいじられキャラだった。細長い顔、天然パーマ、低い声。「きしょい」という誹謗中傷を受けたり、変なあだ名をつけられたりした。

内心傷ついていたこともあったけれど、周りは笑っているし、「仕方がない」といじりに合わせておどけて見せていたように思う。

一方でぼくも、誰かをいじって笑っていたこともある。振り返ると、その人を傷つけていたかもしれないし、「よくなかったよな」と反省している。

テレビやYouTubeでもよく見かけるいじり笑い。笑ってしまうこともあるけれど、それがいい笑いかと言われると疑問が残る。

そんなことを考えていたときに見つけたのが、一般社団法人笑ってMe代表理事であり、笑い教育家である笑ってみ亭じゅげむさんだ。

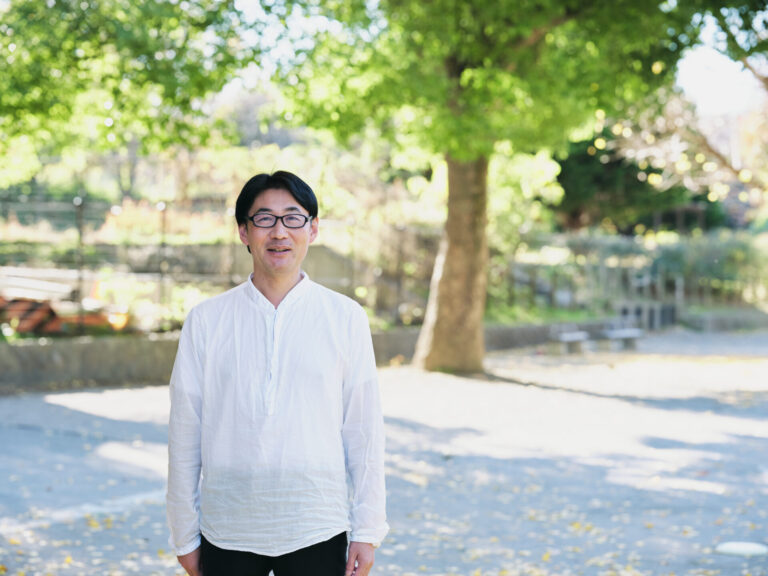

芸名:笑ってみ亭 じゅげむ(わらってみてい じゅげむ)

本名:小幡 七海(おばた ななみ)

一般社団法人笑ってMe 代表理事 / 笑い教育家

自分の個性を武器にして人を笑わせることで、人を傷つけない笑いを学ぶことができる「笑い教育」を事業として展開。全日本学生落語選手権優勝と小学校教員の経験を掛け合わせた笑い教材を独自開発し、2022年に一般社団法人笑ってMe(わらってみ)を設立。笑い教育の義務教育化を目指し、学校の出前授業や企業研修へ出向き、年間100件以上、4年間で延べ1万人以上の人々に笑い教育を提供している。

じゅげむさんのこれまでの歩みと落語の魅力、そして人を傷つけない、あったかい笑いの秘訣について話してもらった。

大好きなお笑いに抱いた違和感

ーーお笑いのことはもともと好きだったんですか?

はい、私は中学生のころからお笑い芸人を目指していたほどのお笑い好きで。『爆笑レッドシアター』『エンタの神様』といったお笑い番組を観て、人を笑わせる芸人さんって、めっちゃかっこいいなと憧れを抱いていました。

ーーお笑い芸人を目指していた時期もあったんですね。

ただ、お笑いと同じぐらい子どもが好きだったので、大学時代は幼稚園・小学校教員を目指し、最終的に小学校教員として働くことになりました。

ーーそこからどういう経緯で、笑い教育家として活動するようになったのでしょうか?

小学校教員をやっていたときに、子どもたちが使う「ウザいねん」「きしょいねん」といった、人を傷つけるような笑いに違和感を覚えたんです。

「どうして人を傷つけることを面白いと思っちゃうんだろう?」と考えたときに、いい笑いを知らないからなんじゃないかなと気づいて。それで、落語を教材に笑いを教えるような活動をしたいと教師を辞めて、独立することにしました。

ーー人を傷つけるような笑い。

例えば、いじり笑いとかですかね。子どもだけじゃなくて、大人もよく使うと思うんですけど、容姿とか、性格とかをいじって人を傷つけて笑うことに私は違和感があって。

一概にいじり笑いがダメと言いたいわけではありません。ただ、いじり笑いってすごくデリケートなものではあると思います。うまくやらないと、いじられた方は傷つくケースの方が多いんですね。

私もいじり笑いをされて傷ついた経験が何回もあります。

ーーじゅげむさん自身もいじり笑いで傷ついた経験があったんですね。

いじり笑いは、相手との信頼関係があって成り立つ笑いで、それを知らずに使ってる人が多いのかなと思います。

たとえば、太っている人がいて「豚みたいやな」といじるのって、初対面の人だったら当然失礼だし、仲が良い人でも太っていることを気にしているとか、いじられたくない人とかだったら、いじっちゃダメなんですよね。

お笑い芸人さんがやっているいじり笑いには、大体の場合設定というか、「こういう風に笑いを作ろう」というものがあって成り立っているものなので、そういう前提もなしに安易に真似してしまうのはよくないのかなと思っています。

落語のあったかい笑い

ーーなぜ落語を教材にしようと思ったんですか?

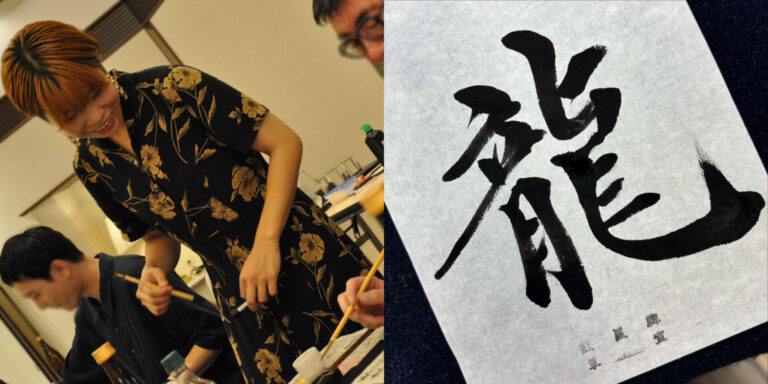

そもそものきっかけは大学で落語研究会に入ったことです。本当はお笑いサークルに入りたかったんですけど、落語研究会しかなくて。

だから落語に興味があったわけでもなかったですし、それまで一度も触れたことがありませんでした。はじめは「おじいちゃん、おばあちゃんが楽しむもので、渋いな」と思っていたのですが、自分と同世代の先輩たちが落語をやっているのを見て感銘を受けて。

そこから自分でもやってみたら、落語にどハマりしていきました。面白い点がいっぱいあったんですよ。

ーー落語のどんな点が面白いと感じられたのでしょうか?

前提として、落語というのは安楽庵策伝(あんらくあんさくでん)というお坊さんが作ったと言われています。目が見えない、文字が読めない人にもわかりやすく伝えるために、滑稽な噺(はなし)をしていたのだそうです。だから落語という名前の通り、大抵の噺には落ちがあります。

その上で面白いなと思う点は、3つあります。

1つ目は、想像の世界で楽しむことができること。演者は扇子と手ぬぐい、あとは自身の表情や声だけで色々なものを表現します。例えば、扇子を箸に見立てたり、手ぬぐいを手紙に見立てたりです。

そういうのを見ている側は想像して楽しむことができます。

2つ目は、演者一人で色々な人物を演じ分けること。上下を切るというのですが、右を見たり左を見たりと顔の向きを変えて登場人物を区別していきます。

向く方向によって、年齢や身分の上下関係、場所の状況などを表現していたりするんです。多いときだと10人ぐらいを演じ分けるんですけど、これも見ている側は想像して楽しむことができます。

3つ目は、くすぐりというくすっと笑わせられるおかしみが所々にあること。与太郎という代表的な登場人物がいるんですけど、落語には少し間抜けな人が登場することが多いんです。

失敗をたくさんしてしまったり、間違いをたくさんしてしまったり、そういう人たちを「おもろいな」「しゃあないな」という愛で包む。そういうあったかい笑いがいっぱいあるんです。

ーーあったかい笑い。人を傷つけるような笑いとは違うんですね。

そうですね。たとえば「粗忽長屋(そこつながや)」という噺。

粗忽というのは、間抜けでそそっかしいという意味です。主人公は粗忽者の八五郎で、あるときに街中ですっごい人だかりがあって、見に行くんです。そうしたら行き倒れで死んでいる人がいた。

八五郎はそれを見て「かわいそうに誰やろう?あれ、熊五郎やないかい!お前死んだんかいな」と死んだ人を同じ長屋に住む熊五郎だと言うんです。

それで家にいる熊五郎に「お前は死んだんだ。死んだばっかりだから死んでいることに気づいていないんだ」と言うと、同じく粗忽者の熊五郎はそれを受け入れてしまう。

二人は死体を引き取りに行って、熊五郎は死体を抱き抱えて一言、「抱かれているのは確かに俺だが、抱いている俺は一体誰だろう」と落ちを迎えます。

完全に矛盾していますよね。

ーー熊五郎は生きているのに。

そう。それを八五郎に指摘する人もいるんですけど、八五郎は納得しないんですね。それで熊五郎を連れてこようとする。周りはそれ以上は変にいじったりはしないんですよ。

「頭おかしいんちゃうか」「アホやん」とは言わずに、二人の行く末を「おもろいやん」「しゃあないな」と見守るような感じ。否定せず、最後まで排除しないんです。

私は、そういう落語の懐の深い感じというか、余裕のある感じがとても好きなんですよね。

あとは単純に架空の噺なので、主語がぼけている。いじり笑いのような場面もあるかもしれないんですけど、誰も傷つかないんです。

このような噺がたくさんあるので、落語を教材にして、人を傷つけない笑いを教えていきたいと思いました。

それぞれの個性が笑いには宿る

ーーあったかい笑いには余裕が必要ということ。

そうですね。周りもそうですし、自分にも余裕が必要かもしれません。

一見自分の弱みと思える部分を余裕を持って受け入れる。八五郎や熊五郎のように隠すのではなく、それを貫き通す。すぐに否定してしまうのではなく、笑いになるような武器にできないかと考えてみる。

そういう心の余裕みたいなものは必要だと思います。

ーーなかなか受け入れられない弱みもありませんか?

どうしても嫌で、受け入れられない部分ならそれを早めに周りに伝えて、いじられないようにすることは大事です。

場がしらけないように、ノリとか、雰囲気とかを読んで、合わせ笑いをしちゃうこともあると思うんですけど、一度合わせてしまうとそれ以降もいじられてしまうので。

嫌だということを伝えて、それでもいじってくる人がいるなら「この人は頭を使った笑いができないんだと思うようにしましょう」と私は講演でよく伝えています。

太っている人を豚といじる人は、太っていることを豚としか変換できない。そう思えば、少し気持ちは楽になるはずです。

ただ、人間ってどうしても否定的に考えがちですけど、コンプレックスも自分の個性のひとつですよね。だから周りも、自分自身も、本当なら受け入れて、面白がれた方がいいよなぁとは思っています。

ーーバカにする、否定するというより、面白がる。どうすればそういう姿勢を持っていられるのでしょうか?

「物事を否定するのではなく、受け入れて、活かし、笑いに変えること」を私は落語思考と呼んでいます。落語は、誰かの失敗やダメな一面を否定せずに、笑いに昇華させるものだからです。

どうすればその視点が持てるかというと、例えば、太っていることがコンプレックスなんだったら、「あぁ、周りの人が痩せているんやな」と考えてみる。

背が小さいことが嫌だったら、「あぁ、身体が小さいぶん小回りきくわ」と考えてみる。そんなふうに遊び心を持ってみたり、いつもとは視点をずらしてみたりして、なるべく否定的に捉えないようにする。

私はよく「どんなことに対しても“ええやん”って捉えてみるといいですよ」とお伝えしています。

ーーええやん。

失敗してもええやん、ダメな一面があってもええやん。そうやって、ネガティブに思えるものも、ええやんと一度受け入れてみる。その上で「何がええんやろ?」と考えてみると、面白い考えが浮かぶかもしれない。

私は笑いというのは、自己表現のひとつだと思っているんですね。歌や絵のようと同じように、笑いにもその人の個性が宿るんですよ。

「自分の笑いを作ろう」というワークショップを行っていたりもするんですけど、テーマが同じでもそれぞれのつくる笑いは全然違うんです。

例えば、コップの水を床にこぼしてしまった人を見たときにどう笑いを作るか。「床に水をあげたんやね」と考える人もいれば、「今日の水は元気いっぱいだな」と考える人もいる。

これって、水をこぼした人のことをええやんと捉えて否定しない、いい笑いだと思うんです。

誰かを責めたり、否定したりするのではなく、個性だと受け入れて面白がる。その面白がり方にも個性が発揮される。そういう笑いが私は大好きなんですよ。

ーーええやんの考え方が広がれば、ありのままの自分を表現できそうですね。

そうです、そうです。みんながええやんという否定しないマインドを持てるようになると、誰かを傷つけるような笑いは少なくなっていくはずですし、誰もが生きやすくなるのかなと思っています。

だから、笑いを義務教育にして、人を傷つけない笑いを広めていきたいんです。現在でも、年間100件以上の学校を回って講演をしているんですけど、自分一人の力だと広まりきらない。笑い教育家を増やすために、養成講座も行っています。

笑いを教えていくことで、一人でも多くの人が自分のネガティブに思える一面も面白い個性のひとつなんだからええやん、ありのままの自分でええやんと思ってもらえたら嬉しいです。

ソラミドmadoについて

取材・執筆

ああでもない、こうでもないと悩みがちなライター。ライフコーチとしても活動中。猫背を直したい。

Twitter: https://twitter.com/junpeissu

※トップ画像の撮影:市川五月