昔、幼い姪っ子に会いに行ったとき、彼女はぐずっていた。でも、お気に入りの絵本を差し出すと、一瞬で泣き止み、目を輝かせてその絵本を眺め始めた。そんな姪っ子の姿を見て、「絵本ってすごい!」と感動したことを今でもよく覚えている。

絵本はページ数が少なく、文字数もそう多くはない。それなのに、目の前の空気をぱっと変えてしまう不思議な力を持っている。

大人になってから絵本を開く機会は少なくなってしまった。実生活に役立ちそうな本を義務的に読む……なんてことの方が多いかもしれない。それでも、絵本にはそんな頭でっかちになりがちな大人の心もほぐしてくれる力があるのではないか。

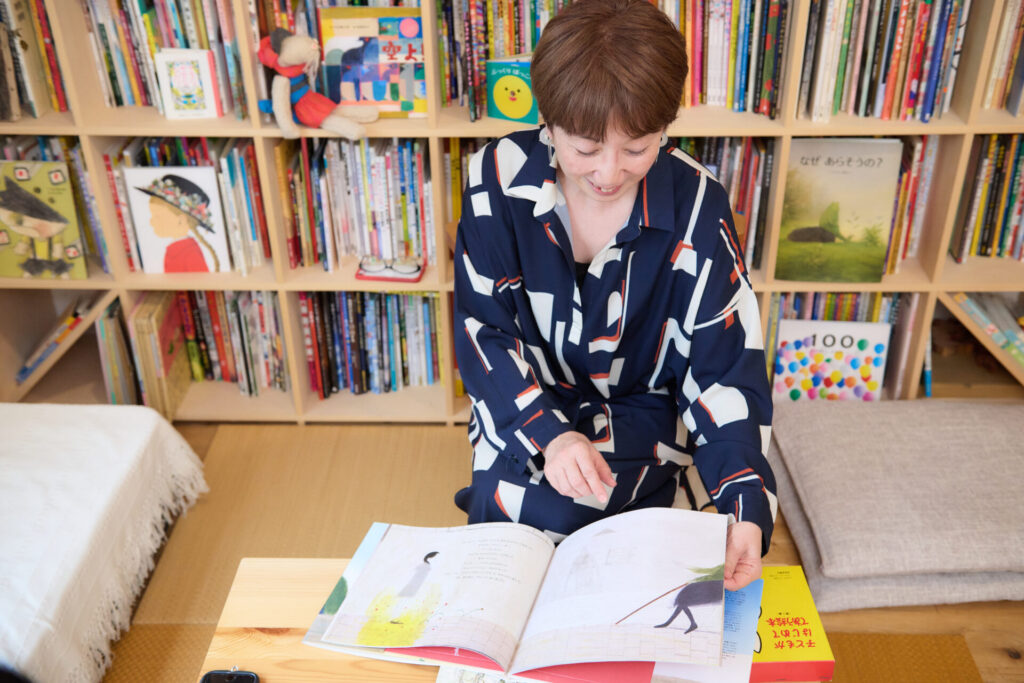

そんな期待を胸に、絵本の評論や翻訳などを数多く手がけている広松由希子さんのもとを訪ねた。

実は広松さんは幼少のころから特別絵本の仕事に思い入れがあったわけではなく、他の関心ごとや子育てなど、さまざまな寄り道を経験してきた。その中で、何度も何度も、絵本の魅力と出会い直すことになる。

そんな広松さんに「自然体でいたいわたしたちが、絵本の世界から学べること」をテーマにお話を伺った。

大人になっても残る“好き”の感覚

──「絵本の専門家」として活躍されている広松さん。最初の絵本との出会いからお聞かせください。

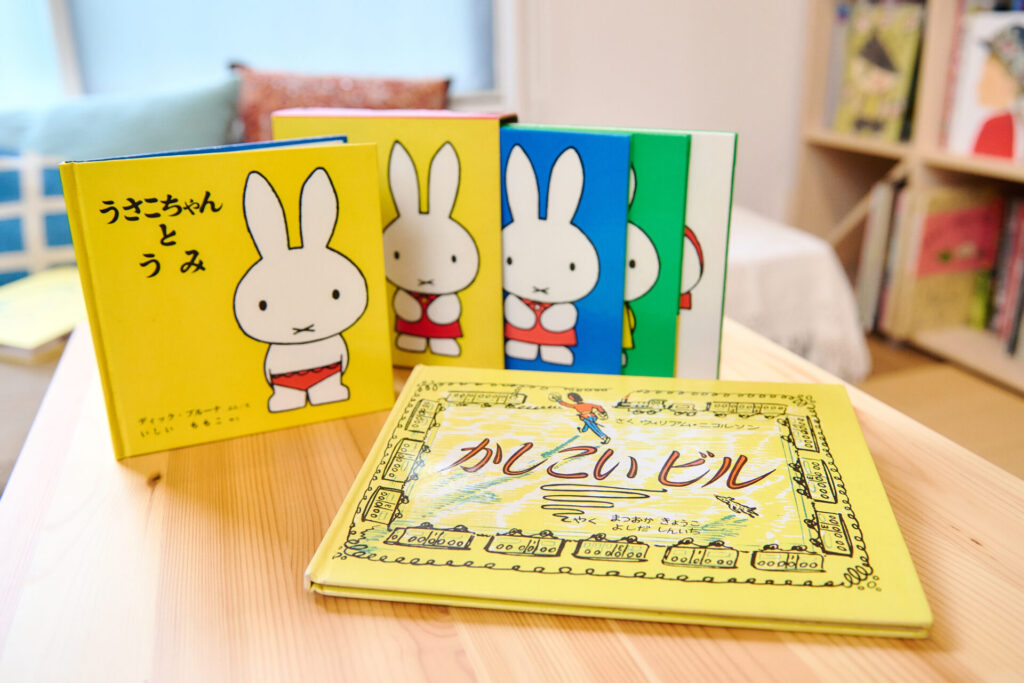

私の原点ともいえる絵本は、1歳ごろに読み聞かせてもらっていたシリーズ「子どもがはじめてであう絵本」の『うさこちゃんとうみ』です。母は本が大好きで、3つ上の兄のために買った絵本が既にかなり家にありましたが、この「うさこちゃん」のシリーズは母が初めて私のために買ってくれた絵本でした。

1歳ごろのことなので、もちろん当時の記憶は残っていません。でも、ずいぶんと時が経ち、私が母親になり、娘に『うさこちゃんとうみ』を読み聞かせたとき、不思議とほっぺが緩んで「嬉しい!」という気持ちがこみ上げてきたんです。

「なぜこの本を読むとこんなに嬉しい気持ちになるんだろう?」と思い、母に尋ねてみました。すると、うさこちゃんシリーズの中でも『うさこちゃんとうみ』が私の一番のお気に入りだったことが分かったんです。「どれがいい?」と聞かれると、よちよち歩きでこの絵本を持ってきては、何度も読んでほしがっていたそうです。

──すごいですね! 直感的に”好き”の感覚が残っていたのでしょうか。

おそらくそうなんだと思います。自分の“好き”って体が覚えているんだなって。赤ちゃんのころに具体的にどんなところが好きだったのかはわかりませんが、絵やお母さんの声、体温、空気が一体となって「好きだな〜気持ちいいな〜」という感覚が残っている。だから、大人になっても自然と嬉しい気持ちがこみ上げてきたのかもしれません。

──「絵本は小さい子のもの」というイメージがあるから、小学生中学年くらいになると読まなくなる人は多いと思うんです。広松さんはどうでしたか?

たしかに小学生になると、ちょっと背伸びをして難しい本なんかも読んでいました。でも、たまに寝そべって絵本をパラパラめくったりもしていたので、中学年以降もずっと読んでいましたね。友だちには内緒にしていましたけど(笑)。

絵本は、将来に迷う自分を待ち続けてくれた

──幼少期から絵本が好きだったということは、ずいぶん前から「絵本に関する仕事がしたい」と決めていたのでしょうか?

いいえ、実はそうではないんです。ずっと絵本に近い仕事はしていましたが、「絵本でやっていこう」と心に決めたのは、40歳過ぎてから。奥手なんですよ。

大学時代は仏文学科でフランスに留学し、美術、演劇、人形劇など、さまざまな芸術に夢中になって「仕事にするならどれかな〜」とぐるぐる悩んでいました。絵本に関わる活動もしていましたが、当時はたくさんある興味の一つでしかなかったんです。

でも、絵本との「出会い直し」を何度も経験して、今に至ります。

──「出会い直し」というと?

たとえば、大学時代、たまたま本屋をうろついていたときに『かしこいビル』という絵本に出会ったのはひとつの転機でした。絵と言葉とページをめくるタイミングが見事に調和した作品で、「これは絵本にしかできない表現だな」と感じました。

それで絵本を制作する出版社への就職も検討したのですが、その年はほとんど採用がなくて。そして当時は子どもの絵本離れが進んでいると言われていたのですが、『スイミー』や『スーホの白い馬』などの絵本は教科書にも載っていることに気がついて。「教科書を通じて多くの子どもたちにいい作品を届けられたらいいな」という思いで、まずは教科書を発行している出版社の編集者になりました。

若気の至りで「教科書を変えるんだ!」と意気込んでいたのですが、もちろんそんな生易しいことではなく(笑)。わりとすぐに結婚し、子どもが1歳を過ぎたころ、退職することに決めました。

当時は育休・産休制度が整っておらず、残業も多く、もっと子どもといたい気持ちが強かったんです。ただ、働かないと食べていけなかったから、美術雑誌のライターやカットを描く仕事など、フリーランスで自宅で細々とでもできることから始めました。

そんなある日、1歳半くらいの娘を連れて新幹線で出張に出かける機会がありました。最初は膝の上で機嫌よく遊んでいましたが、娘にとって初めての長距離移動だったので、だんだんグズってきてしまって。絵本も持ってきていなかったので、どうしよう……と慌てました。

そこで、大学時代に出会ってからずっと家にあって、そのころ娘によく読み聞かせていてお気に入りだった『かしこいビル』を、絵本が目の前にあると見立てて空で読んでみたんです。自分でも覚えているかどうかわからないけど、娘を大人しくさせなきゃと。

そしたら、ピタッと泣き止んだんです。じっと宙を見つめたまま、膝の上で話に耳を傾けていて。「おしまい」と読み聞かせを終えると、「もっかい(もう一回)!」って言ったんですよ。「この子には絵本が見えているんだ!」と驚きました。

──すごいエピソードですね……!

本当に力のある絵本というのは、絵とことばとページをめくるタイミングがぴったり合っているから、何度も読んでいるうちに実物がなくても絵が浮かび上がってくる。このときも絵本のすごさを実感しました。

ただ子どもとずっといられるのは、発見もあってうれしいけれど、仕事をしながら赤ちゃんを育てる毎日は、自由な時間がなくてつらいもの。とにかく自分の時間を捻出したい、藁をもつかむような気持ちで、図書館で初めて手に取ったハウツー本が、時間管理術の本でした。そして、その本が、「やっぱり絵本がだいじ」と気づかせてくれたんですよね。

──それはまた、意外ですね!

そうでしょう(笑)。時間管理は自分には合わなくて、継続できないような内容がほとんどだったのですが、その本に書かれていたアドバイスの中で当時の自分にすごく効いて、今でも実践している方法が1つだけあります。

それは、自分にとって「好きなこと」「やりたいこと」「大事にしたいもの」を何でもいいからランダムに全部書き出すこと。そして「今は我慢できるな」と思うものを消していって、最後に4つだけ残すというワークです。

私は欲張りで「大事にしたいもの」が50個くらい出てきました。その中から「旅行や美術館は今は我慢できるかな……」などと考えながら消していき、最後に残ったのが「絵本」「子ども」「仕事」「遊び」の4つでした。

20代半ばでこのワークを初めてやったとき、自分のだいじな柱が見えた気がして。自由な時間がほとんど持てなくても、今はこれだけ見失わなければいいんだと、焦る気持ちが少し消えました。その後も迷いが出たときとか、人生の節目節目でやり直すのですが、私の場合、この4つは、基本的にずっと変わらなかったんです。

──その後、再就職先として選んだのが絵本と美術を専門とした『ちひろ美術館』ですね。

はい。貯金もいよいよ底をついてきたころ、新聞の求人広告をぼんやり見ていたら、たまたま募集広告が目についたんです。そこに書かれていた「いわさきちひろ」「絵本美術館の役割」「自分史」という3つの作文のテーマに強くひかれ、後先考えずに応募してしまいました。採用が決まってから、保育園探しをする羽目になったのですが、ちひろ美術館での仕事は幅が広く、絵本に関する視野も広がったと思います。

夢中で仕事をしてきましたが、出張も残業も多かった。小学校高学年になった娘を見ていて、「ああ、もう子どもが子どもじゃなくなっちゃう」と思って、もう一度フリーランスになることを決めました。37歳のときのことです。

絵本だけでやっていけるとは思っていなかったし、20代の反省を踏まえて、フリーでどうやって食べていくか、あれこれ考えていましたね。

──先ほど「絵本だけで生計を立てていけるとは想像もつかなかった」というお話がありましたが、その不安はどのように払拭されたのでしょうか。

完全に払拭できたからフリーランスになったわけではないんです。でも、それなりに年齢と経験を重ねてきて、人間関係も広がっていて、仕事のチャンスをいただけたんですね。20代で感じていたよりも「世間の風はあたたかいな」と感じました。

新刊絵本のレビューや絵本についての評論、美術館での講座などから始まって、絵本関係の仕事に追われるようになっていきました。それでもまだ、私は自分の気持ちに対して素直になれないというか、疑り深いところがあって、「私の絵本に対する”好き”という気持ちは本物なのかな?」「絵本でこのままやっていけるのかな」と迷ってしまうところもありました。「絵本が好き」という気持ちに自信が持てなかったんですよね。

でも、そうして迷っている間も、絵本はずっと側にいてくれた。相手が「人」の場合、「この人のことを本当に好きなんだろうか……?」と悩んでいるうちに見切りをつけられてしまいますよね。でも絵本はむしろ歳を重ねていろんな遠回りをしたからこそ、「ここにはこんな意味があったんだ!」と作品の魅力に後から気づき、どんどん深読みができるようになっていく。

そういう絵本が持つ懐の深さや、好きになればなるほど愛情を返してくれるようなところに、ますます惹かれていきました。

「わからなさ」を共有する楽しさ

──好きになるほど愛情を返してくれる。すごく素敵ですね。絵本の魅力ってどんなことだと思われますか?

本当にたくさんありますけど、1つは「奇跡を信じる力」を与えてくれることではないでしょうか。

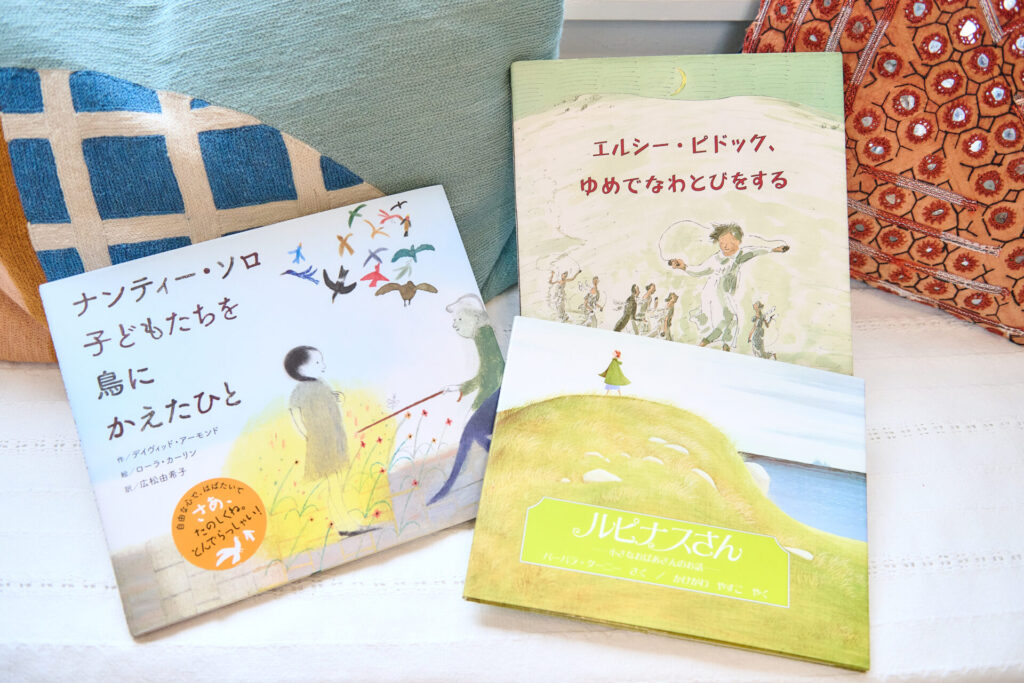

フリーランスになって間もないころ、書評の原稿を書こうとしていたときに大好きな叔父が危篤状態だと電話がかかってきたことがあって。電話を切った後も動転して心臓がバクバクしていたけれど、締め切りも近く、選書していた絵本『エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする』を読み直したんです。

この絵本は、たいせつな土地を奪われようとしている住民たちが1人ずつ、途切れずに縄跳びをすることでなんとかその土地を守ろうとするお話です。みんなが疲れ果てて「もうダメだ」と思ったときに、109歳の伝説の縄跳び名人のおばあさんが「こんどは、わたしの番でございます」と現れて、どこまでもみごとに縄を跳び続けるんです。

それを読んだとき、おばあさんがもたらした奇跡になんだかすごく励まされた気持ちになりました。その数日後に叔父は亡くなりましたし、どう頑張ってもその現実は変わらないんです。でも、絵本の物語に入り込んでいる間、そして読み終わった後も、奇跡を信じることはできた。ああ、絵本は奇跡を起こすことはできないけれど、奇跡を信じる力を与えてくれるんだと教わりました。それが、目の前の厳しい現実を生きる人の力になってくれるんじゃないでしょうか。

──私もどんどん暗い方へ沈んでいきそうだったとき、本に救い上げてもらった経験があるので、すごく共感します。

絵本って5分あれば読めるものが多いけど、目の前の気分を変えてくれる不思議な力がありますね。違う国や違う時代など「ここではないどこか」に連れて行ってくれるから、現実に縛られて苦しいときにこそ手に取ってほしいと思います。

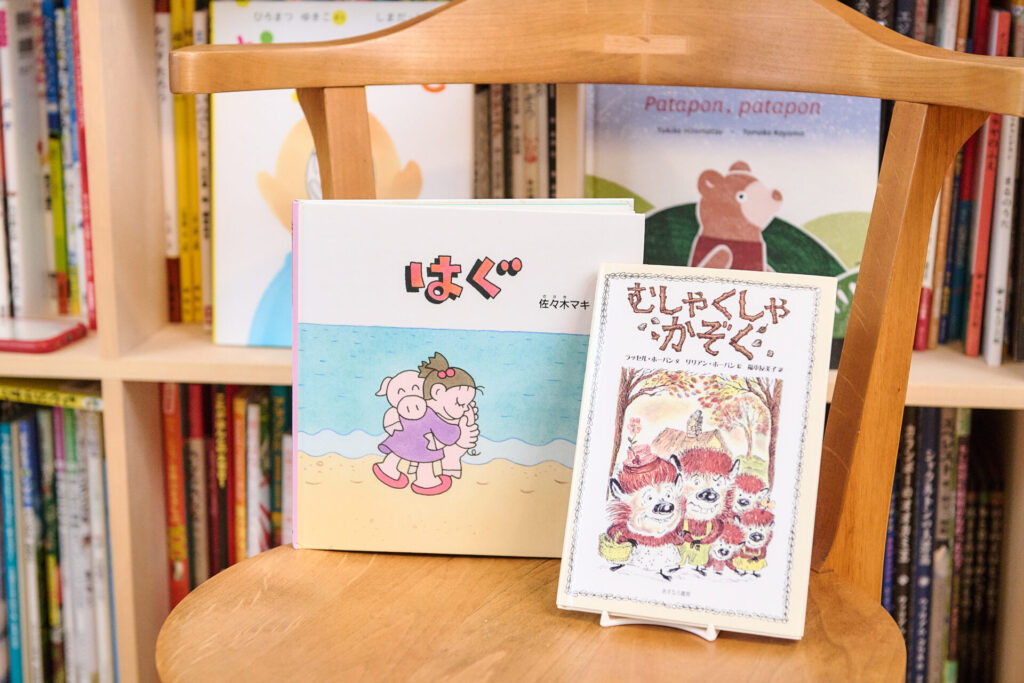

「気分を変える」といえば、残念ながら絶版になってしまった『むしゃくしゃかぞく』もおすすめです。四六時中むしゃくしゃしている家族のお話なんですが、ある日「ふわふわぽわん」としたものを末っ子のむしゃくしゃぼうやがみつけて、ポケットに入れると、なんだか楽しい気分になる。それで初めてむしゃくしゃママに「ありがとう」と言うんです。すると、その「ふわふわぽわん」が家族みんなに広がっていく。そんなお話です。

──むしゃくしゃしている時に手に取ったら気持ちが落ち着きそうですね!

そうですね。おめでたい話なんだけど、読後は自分の「むしゃくしゃ」も軽くなります。それから、大人になるほど「深読みできる」ことも魅力の一つですね。絵本は一見すると薄くて易しくてとっつきやすいのですが、読めば読むほど味わい深いものなんです。

例えば、2歳ごろから楽しめる『はぐ』という絵本。子どもの視点からは、ユーモラスなイラストで「はぐ」というひらがなの語感が心地よい絵本として楽しめます。

一方、大人の視点から深読みすると、南極のペンギンと熱帯のワニがハグしたり、地上の脊椎動物のおじさんが海中の軟体動物のたこさんを食べずにハグしたりと、本来なら出会えないような地球上の異なる生き物たちが、水平線の前でハグをする「平和」の物語として読むこともできるんです。

──そう解説してもらえると、物語に深みが出ますね。

深いですよね。でも、最初からこんなふうに読みこまなくても全然いいんですよ。むしろ、物語の意味がよくわからないところをそのまま残しておけることも絵本の魅力なんです。

わからないことはわからないまま置いておいて、何年後かに読み返してみる。すると「そういうことだったのか!」という瞬間が訪れたり。それは絵本を読むうえでの最上の喜びだと私は思うんです。

──わからないことはわからないままでいい、と。

はい。大人になると知識や経験で武装してしまって、「わからないこと」に不安や恐怖を感じるようになります。でも、子どもたちは本来、わからないことをわからないまま丸ごと受け入れる力があると思います。

だから、絵本を読むときも、読んであげる親がその物語や世の中のことを全部わかっている必要はないんです。むしろその「わからなさ」も一緒に子どもと共有してみてほしい。

「こういうことなのかな〜? お母さんもわからないなあ」なんて言いながら、「わからない」を一緒に楽しんでみる。そうすることで、きっとその子も自分も「わからない」ことの解決を急がず、考える力が自然と育まれていくんじゃないかなと思います。

絵本を開くと、次第に心がほぐれていく

── 絵本を読んでいるとどんな変化が訪れるのでしょうか?

余計な力が抜けていく感覚がありますね。大学での授業でも、絵本を読んでいるうちに学生たちの様子がほぐれていくのを感じます。

最初は頭で一生懸命読み解こうとするのですが、だんだんと感覚が開かれていって、「あ、これってもしかしてこういうこと?」と自然と深読みが進んでいくんです。リラックスして心を開いた状態で読んでこそ、見えてくるものがたくさんあるんですよね。

私が翻訳した『ナンティー・ソロ 子どもたちを鳥にかえたひと』という絵本には、人間を一時的に鳥に変える力を持つ、さすらいのおばあさんが登場します。絵本の中の子どもたちはそれを面白がってどんどんおばあさんに懐いて鳥に変えてもらうのに、大人たちは「あの人には近づいちゃダメ」とおばあさんを排除しようとするんです。

そんな大人たちに向かって、この物語では「いったい、なにに そんなに おびえているんだい?」というセリフが繰り返し出てきます。

物語が進むにつれて大人たちの態度が変わり、とても開放感のあるエンディングを迎えるのですが、やはりここでも大人たちはどこか力んでしまっていますよね。わからないことに怯えて、防御して自分を守ろうとしている。

大人はついそうなりがちだけど、絵本はそんな力みをほぐしてくれるものなのではないかなと。

──大人たちにどんなふうに絵本を楽しんでもらいたいですか?

「いい絵本を選ばなきゃ」「読まなきゃ」と力むのではなくて、まずは「とりあえず楽しもう」とリラックスしてページを開いてもらえたらと。その絵本が示すメッセージは、考えたければ後から考えればいい。

まずは、あまり深く考えずに絵本を開いてみる。それだけでいいんだと思います。

むしゃくしゃするときや悲しいことがあったとき、絵本をパッと開いてみる。すると、そこには「ここではないどこか」の世界が広がっていて、ギクシャクした気持ちを優しく包み込んでくれます。

たった5分でいい。深く理解しようとしなくていい。

そんな広松さんからの言葉を胸に、大人になった今だからこそ味わえる絵本の世界を探求してみたいと思いました。

文中で紹介した絵本について

「うさこちゃんとうみ」ディック・ブルーナ 著/ いしい ももこ 訳/福音館書店

「かしこいビル」ウィリアム・ニコルソン 著/まつおか きょうこ、よしだ しんいち 訳/ペンギン社

「エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする」エリナー・ファージョン 著/シャーロット・ヴォーク 絵 /石井 桃子 訳 /岩波書店

「むしゃくしゃかぞく」ラッセル・ホーバン著 /リリアン・ホーバン 絵/ 福本友美子 訳 /あすなろ書房

「ナンティー・ソロ 子どもたちを鳥にかえたひと」デイヴィド・アーモンド 著/ ローラ・カーリン 絵/ 広松 由希子 訳/BL出版

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

取材・執筆

ライター/編集者

1995年生まれ。webマガジンの編集を経験した後フリーランスへ。「小さな主語」を大切に、主にインタビュー記事を執筆。関心テーマはメンタルヘルス、女性の働き方・生き方、家族やパートナーシップ。

撮影

東京都在住。ある一枚の写真に魅せられてフォトグラファーの道へ。

スタジオ、アシスタントを経て東京を拠点にフリーランスで活動している。