自分の仕事に対して、自信をもって“天職”だと言い切れる人はなかなかいません。

でも誰もがきっと、天職だと誇れる仕事ができたらと憧れの気持ちを抱いているのではないでしょうか。

『私の天職、見つけました。』は、「天職に就いている」と胸を張って自分らしく活躍する人にインタビューを行い、「天職とは何たるか」を探る連載企画です。

今回お話を伺ったのは、大阪府で小学校の先生をされている松下隼司(まつした じゅんじ)さん。教員になられて今年(2025年)で、23年目になります。

実は松下さんは過去に「学校の先生って面白くない」と思っていた時期があったそう。そこから「自分の天職だ」と自信を持って言えるようになった軌跡をたどり、天職を見つけるためのヒントを教えてもらいました。

松下 隼司

大阪府公立小学校教諭

愛媛県松山市出身。1978年生まれ。2003年に奈良教育大学小学校教員養成課程美術家を卒業後、大阪市立春日出小・城北小・豊仁小学校を経て、2024年より大阪市立豊崎小学校に勤務する。

【著書】

- 絵本『ぼく、わたしのトリセツ』(2020年、アメージング出版)

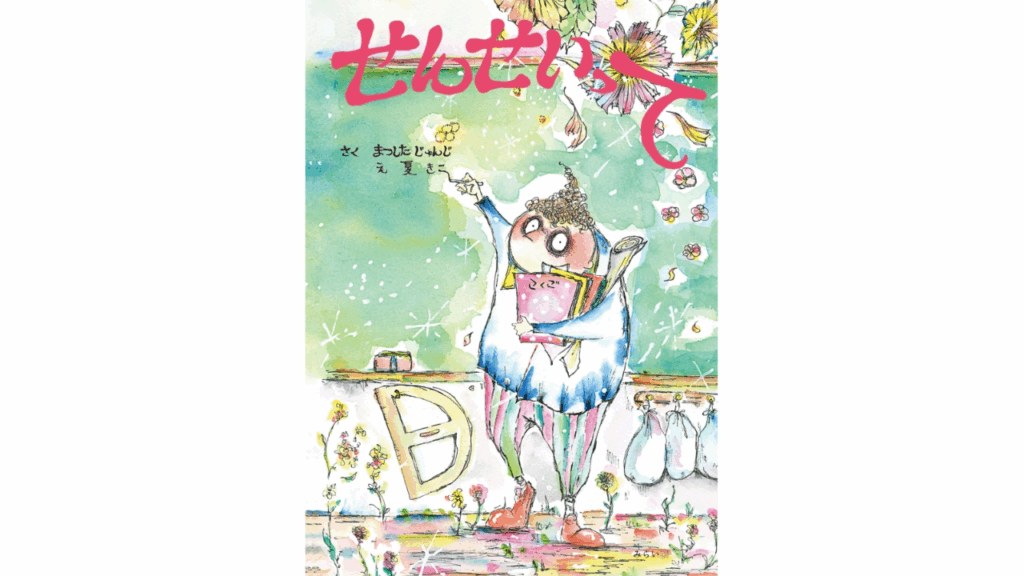

- 絵本『せんせいって』(2021年、みらいパブリッシング)

- 教育書『先生を続けるための「演じる」仕事術』(2025年、かもがわ出版)

【受賞歴】

- 第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクールで文部科学大臣賞

- 日本最古の神社、大神神社短歌祭で額田王賞

- プレゼンアワード2020で、優秀賞

- 第20回読み聞かせコンクール朗読部門で県議会議長賞を受賞、自由部門で教育委員会教育長賞

- 令和4年度 文部科学大臣優秀教職員表彰

【その他】

- 令和6年度版教科書編集委員

- Voicyパーソナリティ

先生を目指すも、一度は演劇の道へ

ーー教員の道に進もうと、子どものころから決めていらっしゃったんですか?

そうですね。小学3年生ぐらいからだったと思います。母子家庭で、母も教員だったんですね。それで毎年何束も母宛に年賀状が届いていたんですよ。

担当しているお子さんからだけじゃなくて、卒業した教え子さんからも送られてきていて、中には近況報告がびっしりと書いてある年賀状もありました。

自分宛に届く年賀状と比べると、全然数も内容の濃さも違ったので、「学校の先生っていいな」とすごく憧れたんです。

ーー最初は年賀状がきっかけだったんですね。

また、母が勤める学校で夏休みにプール開放を行っていて、そこに連れていってもらった時に、母が周りの子たちから「先生」って呼ばれていたんですね。

「おかんじゃないんや、先生なんや」と衝撃を受けて、かっこいいなと憧れたこともよく覚えています。でも、小学3年生だったので先生になりたいと思いつつ、サッカー選手にもなりたいとか思っていましたけどね。

ちゃんと進路として教員を志したのは、高校生になってからでした。1996年にフジテレビで放送されたドラマ『みにくいアヒルの子』に強く影響を受けたんです。

俳優の岸谷五朗さんが主演で小学校の先生役をやっていて、不器用ながらも子どもたちと体当たりで向き合う姿がとてもかっこよかった。それで僕も担任の先生として、朝から晩まで子どもたちと向き合える小学校の先生になろうと心を決めました。

ーーじゃあ、その思いのまま先生に。

それが、一度は演劇の道に進むんですよ。奈良の教育大学に進学したのですが、途中から演劇にのめり込んでしまって。

というのも、入学して早々に「大学ってゆるやかなとこやな」と思っていたんですね。時間があり余るほどあって、もっと何かに熱中したいと悶々としていました。

それに、授業も全然面白くなかった。座学ばかりだったので、もっと実習を受けられないかなとフラストレーションを抱えていたんです。

そこで思い浮かんだのが「先生を演じてみたい」という考えでした。演技でもいいから先生を実際にやってみる方が現場で役立つものが身につけられるのではないかと、大阪の劇団に入団したんです。

ーーなるほど、めちゃくちゃ面白い発想ですね!

そこからは演劇にどハマりして、大学に通いつつも平日は夕方から、土日は朝から晩まで稽古していました。劇団とは別に大阪の芸能事務所にも所属して、そこの仕事で4年生の冬に、三重県の志摩スペイン村でステージショーを行う演者として働き出したんです。

ただ大学は卒業していなかったんですね。「面白くないし、どうでもええか」と退学の手続きもせず、放置していました。その状態で2年間は志摩スペイン村で働いていたのですが、ある日、母が大学の授業料を払い続けてくれていることを知って。

「本当に申し訳ない」と強く後ろめたさを感じましたね。だから志摩スペイン村での仕事が終わってから大学を卒業し、そのまま教員になったんです。でも演劇はやりたかったので、働きながらでもできる別の劇団に入って、活動は続けていました。

しんどい状況で、学級通信が活路に

ーー演劇と教員を両立されていたわけですね。

両立とは言えないぐらい、どちらも中途半端だったなと思います。それまでよりも演劇に割ける時間がどうしても限られてきてしまいましたし、先生の仕事も面白いと思えなかったんです。

授業計画の立て方も、授業のやり方もわからない。周りの先輩方に教えてもらおうにも何を聞いたらいいかすらわからない。子どもたちへの接し方も全然わからなかったので、「先生、そんなに怒ってたらハゲるで!」と言われるぐらい、怒ってばかりいたんです。

そんな状況で心身ともに疲れ切ってしまい、朝思うように動けないときもあったので、タクシーで通勤することもありました。

ーーそんなに大変な状況だったんですね……。学校の先生を辞めようとは思わなかったですか?

時代的に「学校の先生を辞めるなんて、もったいない」みたいな風潮があったんですよ。実際、周りにも辞める人なんてほとんどいませんでした。だから選択肢がなかったというか、辞めようという考えには至りませんでしたね。

ーーそのような状況がしばらく続いたんですか?

2年目が終わるぐらいまではずっとしんどかったですね。でも、3年目にある先生から勧められて学級通信を始めることにしたんです。

子どもが書いてきた日記をパソコンで打ち直して、それをクラスに配るという簡易的なものだったのですが、やってみたらとても楽しくて。

「みんなこんなこと感じているんやな」とか、「放課後こんなことして遊んでるんや」とか、子どもとつながれたような感覚がありましたし、子ども同士もお互いのことを知れるきっかけになって、クラスの雰囲気が明るくなったなと思えたんです。

いろんなことがままならない自分のような先生でも、できることはあったんだと気づかされました。

授業は“即興演劇”のようなもの

ーー先生の仕事に少し楽しさを見出せたんですね。

そうですね。さらに4年目になったときに、学級通信に授業の様子を書いている先生がいて、それを読ませてもらったら「めっちゃ楽しそうな授業やん!」と衝撃を受けたんです。

その先生に直接「どうやってこんな楽しい授業をしているんですか?」と尋ねたら、本を貸してくれたり、いろんな学校の先生が集まって行っている勉強会を紹介してくれたりしました。

ーー先生同士で行う勉強会があるんですね。

最初に参加したのは、区民センターのような場所に集まって、子ども役と先生役に分かれて模擬授業をやる勉強会でした。参加してみたら、「授業って演劇の稽古と一緒やん」と気づいて。

演劇の中でも、即興演劇みたいな感じで、子どもたちのリアクションを見ながら、やり方を変えていく。もちろん達成しないといけないゴールはありますが、そこにどう辿り着くかはその時、その場で変えていく。そのリアルタイム性、クリエイティブ性みたいなものがとても面白いなと思ったんです。

ーー演劇と授業の共通点に気づいて、面白く感じられるようになったわけですね。

そうです。そこからは活動していた劇団を辞めて、空いた時間は先生向けの勉強会に参加するようになりました。

平日の仕事終わりも、土日もいろんな勉強会に足を運んだり、授業の準備をしたりしていましたが、全然苦にならなかったです。むしろ楽しくてもっとやりたいみたいな感じでした。

たくさんの失敗をしたからこそ、発信していく

ーー今度は授業にのめり込んでいった。

勉強すればするほど、授業を受ける子どもたちのリアクションも変わっていったんですよ。それに授業が変わったら、子どもの生活面も変わったんですよね。

小学校で過ごす大半の時間は授業じゃないですか。だから、授業がつまらないと子どもたちもストレスがたまるんです。そのストレスがきっかけになって、先生の言うことを聞かなくなったり、子ども同士で喧嘩をしてしまったりと、いろんなトラブルにつながってしまう。

授業のやり方を勉強したことでそういうトラブルが減っていったので、もっと勉強しようと思えました。また1年目、2年目のときになかなか授業もうまくやれず、子どもたちを怒ってばかりだったので、「申し訳なかったな」という後悔もあって。それで必死に勉強していたところもあります。

ーーそこからも学び続けてこられて、読売教育賞の優秀賞や文部科学大臣優秀教職員表彰など、数々の賞を受賞されていますよね。またVoicyや絵本・教育書などを通じて発信活動にも力を注いでいらっしゃると思います。そのようなバイタリティはどこから生まれてきているんですか?

新人のころだけじゃなくて、先生として働いていると失敗することって、やっぱりたくさんあるんですね。学んだことをうまく活かせないこともありましたし、「こんだけ授業がうまいんやから」と横柄になってしまうこともありました。

だから、できるだけそういった失敗を忘れないように文を書いたり、自分で喋ったりしようかなと発信活動を始めたんです。また、誰かに伝えたら「私もそうです」と共感してくれる人がいたり、「教えてもらえてよかったです。助かりました」と感謝してくれたりする人がいて、とても嬉しかったのでどんどん発信するようになりました。

あと、こんな失敗を繰り返している自分でも、賞をいただけたりするんだよということが伝わればいいなという思いもあって、さまざまな活動に取り組んでいます。純粋に楽しいから、やりたいからやっているところもありますが……。

ーーご自身が先生として働いていて苦しい時期があったからこそ、「楽しく働いている」背中を見せるというか。

そうですね。子どもたちにもそういう背中を見せたいですしね。これは『せんせいって』という絵本を作るきっかけになったことなんですけど、4年生の担任をしているときに、ある子から「先生ってブラックな仕事なん?」と聞かれたことがあるんです。

ものすごくびっくりしたのですが、子どもたちからはそう見えているんだなと。そもそも先生がどういう気持ちで、どういう仕事をしているのかを伝えていなかったなと気づかせてもらいました。

きっと自分だけじゃなくて、他の先生も伝えていないんじゃないかなと思ったので、先生の仕事を紹介する絵本を作りました。

大変な状況は、大きく変わるチャンス

ーー学校の先生はご自身の天職だと思われますか?

いまはそう思っています。最近になって気づいたんですけど、毎朝、登校してくる子どもたちの足音を聞くのが幸せなんですよ。働いている学校の職員室は2階にあって、夏の暑い日でもみんな階段をドタドタと走ってくるんです。

「おはよう!」って声をかけると、「暑いわ!死にそう!!」とか言うので、それなら歩いてくればいいのにと思うんですけどね。子どもって、不思議ですよね。面白くて、飽きないです。そんな子どもたちの元気な様子を見ているだけでも、本当に幸せなんです。

ーー毎朝幸せを感じながら働けているなんて、素晴らしいですね!どうすれば松下さんのように働けるのでしょうか?

僕がそうだったからなのですが、どんな仕事であれ、スキルをきちんと磨き続けることはとても大事だと思います。スキルが足りない状態だとやっぱり仕事を楽しむことは難しいですし、自分のスキルに満足してしまうと、仕事がマンネリ化してしまいがちです。

スキルってどれだけ身につけたとしても際限がないものなので、磨き続けて新しい挑戦をしていけると、いつまでも楽しく仕事ができるのかなと思います。

ーーそもそもスキルを身につけるためのモチベーションが上がらないという人もいませんか?

そういう状態のときは、一度休むのも選択肢として考えてもいいかもしれません。あるいは、転職を考えてみる。仕事内容が合わないというよりも職場が合わないだけで、環境を変えるだけでもモチベーションが回復する可能性もあると思うので。

これは精神論ですし、自分に言い聞かせていたり、子どもたちにもよく伝えていたりすることなのですが、大変って「大きく変わる」と書きますよね。だから、大変な状況にいるときは自分が大きく変わるチャンスなんだと思うんです。

ーー大変な状況は、チャンスである。

学校の先生として働いていると、毎年「この子、大変やな」という子が一人はいます。だけど、「この子が違うクラスやったら良かったのに」なんて思いません。この子のおかげで、自分はもっともっと子どもに優しくなれるな、温かくなれるな、先生として大きくなれるな、成長できるなって思うようにしています。

もちろん自分に合わない仕事もありますし、無理して続ける必要はありません。ただ続けてもいいかなと思える仕事なら、楽しくなるまでまずは技術を磨いてもらえたらなと思います。

最後にどうしても伝えたいことがひとつあって。学校の先生って、「忙しくて大変」というイメージを持っている人も多いかもしれません。学校の先生に対するネガティブな情報が入ってくることも多いと思います。

でも、先生になりたいという思いがあるんだったら、そのまま突き進んでほしい。やってみたら面白いことがたくさんある素敵な仕事なので、ぜひご自身の思いを捨てないで頑張ってほしいです。

実は松下さんは、大の子ども好きというわけではないのだそう。それでも「先生」という仕事自体が好きで、楽しまれていることが、取材を通してひしひしと伝わってきました。

「いま、仕事がすごく大変」。

そう感じたときには、松下さんの言葉を思い出し、「これはチャンスなんだ」と捉えてみるといいのかもしれません。そして、その大変な状況を乗り越えることで技術が磨かれ、いまよりも仕事が楽しめるようになるはずです。

ソラミドmadoについて

取材・執筆

ああでもない、こうでもないと悩みがちなライター。ライフコーチとしても活動中。猫背を直したい。

Twitter: https://twitter.com/junpeissu

撮影

大阪在住。フリーランスで、コーチングやカメラマンなど関わる裾野を広げています。自分がご機嫌でいられる生き方を模索中。多様な在り方を受け止め、一緒に考えられる人でいたい。

Twitter:https://twitter.com/hashinon12