家族、パートナー、子ども……。大切な存在ができると、ついその人を優先して、自分のことを後回しにしたり、本当はやりたいことがあっても諦めたりしてしまう。そんな経験はないだろうか。

企画者の私自身、子どもが生まれてから、自分の時間や気持ちよりも子どものことを第一に考えるようになった。もちろん子どもは愛おしい。けれど、自分のやりたいことが本当にできているんだろうか、と自分中心だった過去と比べてふとネガティブに考えてしまう瞬間がある。

大切な家族も、そして自分の人生も、どちらも大切にしたい。でも、どうすればそれができるのだろう。

そんな疑問を抱いていたとき、知人の米良祐紀さん(以下、ゆきさん)のことを思い出した。ゆきさんは一児の母でありながら、夢だったキャリアコーチの仕事を叶え、活躍している方。彼女とはあるコミュニティで出会い、何度かお話をしたことがあるのだが、いつもエネルギッシュで、「親になっても自分の人生を大切にしたい」と話す姿が印象的だった。

そんなゆきさんでも、以前は自分を労わることができず、心身を壊した経験もあるという。さらに過去には、自身の夢を叶えるために、「パートナーとの別居」という勇気ある決断もしたとのことだ。

家族と自分、どちらも大切にするためにゆきさんはどのような困難や葛藤を抱え、乗り越えてきたのだろう。自分にも活かせるヒントをいただきたいと思い、話を伺った。

米良祐紀さん

1993年生まれ。山形県出身。一児の母。大学卒業後、作業療法士として約6年間勤務した後、結婚を機にフリーの動画クリエイターに転身。2022年に第一子を出産したことを機にコーチングを受講。自身もキャリアコーチ資格を取得する。現在は、「女性のオールライフを叶える」という思いのもと、コーチやキャリア特化型女性限定コミュニティ『咲きゆく』の主宰をしている。

米良祐紀さんのコーチング講座:https://merastudio.studio.site/

「休むこと」を許せなかった産後

──お久しぶりです!ゆきさんは、2022年11月に第一子を出産されたんですよね。当時、どのような生活を送っていたんでしょうか。

そのころは、フリーランスの動画クリエイターとして働いていて、出産予定日ギリギリまで仕事をしていました。破水したときも、まず頭に浮かんだのは仕事のこと。パソコンを持って産院に向かったくらいです(笑)。

産後も、仕事量はセーブしたものの、子どもが起きている時間以外はずっと仕事をしていました。子どもの昼寝中、夜中、それから授乳中もクッションの上でパソコンを開いていましたね。子どもが生後5、6ヶ月になって日中あまり寝なくなると、作業時間を夜に回すしかなくなり、寝かしつけの後から朝5時まで仕事をして8時に起きる、というような3時間睡眠の生活を続けていました。

──3時間睡眠!!なぜそこまで頑張っていたんですか?

当時の私は、自分で自分をなかなか認められなかったんです。もっと頑張らないと誰からも認めてもらえないとか、仕事を頑張らない自分には価値がないとか、そういう思い込みが強くあって。休むことを許せなかったんです。

それにフリーランスなので、休んだら収入が途絶えてしまうという不安もありました。夫に頼ることもできましたが、経済的に自立していたいという気持ちが強かったんですよね。会社員の育休手当相当は自分で稼ぐと決めていたので、その責任を何としてでも果たしたかったんです。

──仕事をしていない自分はダメだ、という思い込みがあったのですね。

でも、そんな生活を続けていたら、メンタルがひどく落ち込んでしまったんです。子どもが生まれて2ヶ月のころに夫の転勤で神奈川に引っ越したのですが、近くに頼れる親族や友人がいなかったことも大きかったです。日中は子どもと二人きり。育児や仕事に疲れ果てて、出かける気力も湧かない。睡眠不足と疲労、そして孤立感が、心の不調を引き起こしたのだと思います。

そんな私の様子を見かねた夫の提案で、子どもが生後7ヶ月のときに保育園に入れることになりました。でも、それもあまりうまくいかなくて。これで仕事に集中できると思ったのも束の間、子どもがありとあらゆる風邪を保育園からもらってくるんです。2週間ごとに熱を出し、一度かかると1週間近く休むことも珍しくありませんでした。

会社員で出勤が多い夫と、時間に融通が効きやすく在宅勤務がメインの私。となると、子どもの急な体調不良に対応するのは、必然的に私になることが多かったんです。結局、保育園に預けても、看病や私自身の体調不良が重なり、思うように仕事時間は確保できないまま。深夜まで仕事をする日々は変わりませんでした。身近に頼れる人がいない中での共働き育児は、本当に大変なのだと痛感しましたね。

夢を叶えるために取った「別居」という選択

──お子さんを保育園に通わせても、育児と仕事の両立が難しかったのですね。働き方を変えることや、転職は考えなかったんですか?

働き方については、当時は身を削って働くことが当然だと思っていたので、変えようとは考えていませんでした。ただ、動画クリエイターの仕事が本当に合っているのか、という漠然とした悩みはありましたね。時間や場所にとらわれずに働きたいという思いで始めた仕事ですが、ライスワークとして捉えているところがあって。もっと自分の強みを活かした仕事があるんじゃないかって感じていたんです。

ちょうどそのころ、夫も同じような悩みを抱えていたようで。「俺も受けてみるから、ゆきもどう?」と誘われて、夫婦でコーチングを受けることになったんです。それが、私にとって大きな転機となりました。

──そのコーチングで、どんな変化があったのでしょう。

まず、夫婦それぞれが本当に叶えたい目標を見つけることができました。そのコーチングは、自分の強みを理解し、それを発揮できるようなゴールを設定、実現していくもの。コーチングで自分の人生が良い方向へ変わるのを実感し、今度は自分がこれを提供する側になりたい、と私自身もコーチを目指すようになったんです。

一方、夫はそれまでとは全く異なる業種・職種の営業職に挑戦することを決めたようでした。給与や福利厚生が整った安定企業から、ベンチャー企業への転職を熱望していたんです。

2人ともコーチングを受けて新しい夢ができ、いきいきしていました。ただ、お互いがそれぞれの目標を達成するには、現実的には難しいと感じていたんですよね。

──具体的には、何が難しかったのですか?

夫が転職を希望していた会社は東京にしかなく、しかも土日も働く必要がありました。ただでさえ、頼れる先のない土地での共働き育児に限界を感じていたのに、もし夫が転職したら、土日の育児も私が一人ですることになる。そうなると、私の時間はさらに減ってしまいます。コーチになるためには研修や資格取得の勉強など、これまで以上に自分の時間が必要だったので、夫についていくという選択は、私の夢を諦めることと同じことだったんです。

それに、夫のことも心配でした。安定したホワイト企業から、未経験のベンチャー企業へ転職するなんて、リスクが大きすぎると思って。これまで築いてきたキャリアを捨てて大丈夫だろうか、転職して本当にうまくやっていけるのだろうか、という不安は絶えませんでした。

──2人とも夢は諦めたくないけど、両者の夢を叶えるには難しさも不安もあったんですね。

どうしたらいいのか分からなくなって、その時お世話になっていたコーチに相談しました。すると、「未来のゆきさんだったら何て声をかけると思う?」という問いかけをいただいたんです。

私が学んでいた認知科学コーチングには、「変わらない人は現状起点で思考し、変わる人は未来起点で思考する」という考え方があります。”今”の自分を基準に考えると、これまでの経験や思考の範囲内でしか解決策が見えず、結局は現状維持に戻ってしまう。一方で、理想の未来の自分から逆算して考えると、そのゴールへ向かうための新しい行動や発想が見えてくる。つまり、自分の枠を超えた選択ができるようになるから、本当の変化が起きる、ということです。きっと、コーチはそのことに気づかせようとしてくれていたんですよね。

──コーチのアドバイスを受けて、どんな結論を出したんですか?

私が思い描いていた理想の未来の自分は、キャリア、暮らし、パートナーシップなど人生のあらゆる分野の悩みを解決する「オールライフを叶えるコーチ」。そんな自分を想像したとき、迷わず出た答えは「夫の夢を応援し、自分の夢も叶える」ということでした。

そこで、2人で何度も話し合った結果行き着いたのが、「別居」という選択でした。私は子どもを連れて山形の実家に戻り、両親に子育てを手伝ってもらいながら、仕事とコーチになるための勉強をする。夫は単身で東京へ行き、自分の夢を追いかける。それが、私たち家族にとって最善の道だと考えたんです。

もちろん、子どもに寂しい思いをさせてしまうのではないかという心配や、1歳という可愛い時期を夫婦一緒に見られない寂しさは、2人とも強く感じていました。でもそれは、現状を変えるためには、突破しなければいけない壁だった。不安を感じるのは、自分が変わろうとしている証拠だと割り切り、この決断に踏み切りました。

自分を大切にして気づいた、“満たす”子育て

──すごい決断ですね。実際に別居生活をスタートしてみて、どうですか?

夫がそばにいないのは寂しいですが、1、2ヶ月に1回は東京から山形に遊びに来てくれるので、子どもも私もそれを楽しみに過ごしています。他にも、夫婦で目標を立てたり、悩んだときに相談し合ったり。物理的には離れていますが、お互いがお互いのコーチのような心強い存在になって日々鼓舞し合っています。

そして、実家に戻って何よりも良かったのは、頼れる人が格段に増えたこと。以前は夫しか頼れる人がいなかったのですが、両親や親戚がサポートしてくれるようになり、育児と仕事の両立がしやすくなりましたね。常に私以外の誰かが子どもを見てくれる状況になり、心に余裕も生まれました。

ただ、自分を大切にできるようになったかというと、そうではありませんでした。動画クリエイターの仕事を続けながらコーチの資格取得のための勉強もしていたので、相変わらず働き詰めで、自分を労わることができていなかったんですよね。頑張り続けないと認められないという考え方は、まだ手放せずにいたんです。

──新しい夢に向かって、がむしゃらになっていたのですね。

そうなんです。でも、やはり無理は続きませんでした。ある日、過労が原因で倒れて、救急搬送されてしまったんです。

そこでようやく、自分の健康をないがしろにしていたことに気づけました。それからですね。自分のことを大切にしよう、と心から思うようになったのは。

──ゆきさんの言う、「自分を大切にする」とは具体的にどういうことでしたか?

自分の本音にちゃんと耳を傾けて、それを周りに伝えるようになりました。

例えば、仕事では無理な依頼を断ったり、クライアントに本音を伝えるようになったり。家族や親戚にも弱音を吐いてもっと頼るようになりました。人の顔色を伺うばかりのYESマンを辞め、自分の本音を伝えられるようになったんです。

──自分の心の声に気づき、伝えていった。

そしたら、すごく満たされた感覚になっていったんですよね。「本当はつらい」といった一見ネガティブなことを言っても、その思いを尊重し、変わらず私のことを大事にしてくれる人がいると分かったし、やりたくない仕事を手放すことで心身をすり減らして働くことも少なくなった。すごく生きやすくなったんです。

そして、子育てにも良い影響がありました。仕事で自分のことを満たせるようになると、その分子どももより大切にすることができるようになったんです。

「周りの誰かを幸せにするには、まずは自分の心のコップを満たす」という例え話がありますが、それと一緒です。自分のコップの水が少ないのに、子どものコップを満たすことなんてできない。むしろ、「いい子にしてね」「ご飯をちゃんとこぼさず食べてね」と言って、逆に子どもに自分のコップを満たしてもらうような育児になってしまう。以前の私は子どもに怒ることが多く、もしかしたらそうなっていたかもしれません。

でも、自分の本音を大切にするようになってからは、子どもに対して怒ることがほとんどなくなったんです。おそらく、自分の心のコップの水の量が、子どものコップを満たすまでに増えたということだったんでしょうね。

価値観と言葉を見つめ直し、95%の無意識を書き換える

──自分を大切にすることが、結果的に周りの人も大切にすることに繋がるということですね。ちなみに、自分を満たす方法はどのように見つけていけば良いのでしょうか。

人によって自分を満たす方法はそれぞれなので、自分にとって幸福度を上げるテーマは何かを知ることが大切だと思います。

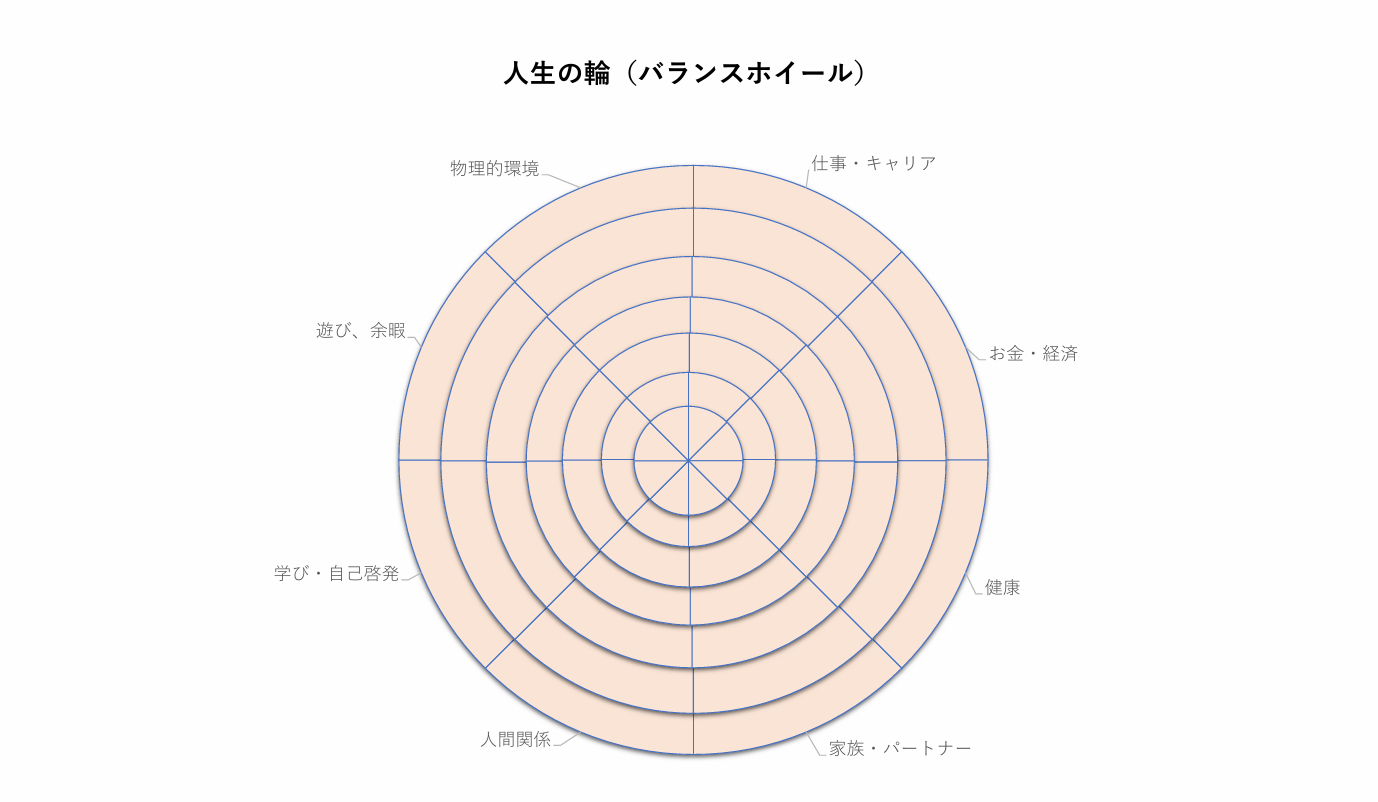

コーチングには、「バランスホイール」という評価ツールがあります。仕事、家族、健康、趣味、お金など、8つの項目における満足度を数値化して、それを元に自分の価値観を把握したり、目標を立てたりするものです。

面白いのが、自分が重視している項目の満足度が上がると、それに連動して全体の満足度も上がるということ。私にとってはそれが仕事でしたが、趣味に打ち込むことで満たされる人もいれば、家族やパートナーとの関係を深めることで全体の満足度が上がる人もいるということです。

──自分にとって大切なものに打ち込むことで、人生の幸福度が上がる。

そうです。ただ、ここで注意してほしいのは、自分にとって大切なのはこれだ、というふうに思い込まないこと。人の考えていることって、95%が無意識で、意識的に考えているのはわずか5%だけといわれています。だから、「私にとって仕事は大事だ」という考えは、もしかしたらそのたったの5%の範囲で考えていることかもしれない。残りの95%の“無意識”の中に、もしかしたら大事な価値観が潜んでいるかもしれないんです。

だから、ふだんはやらないようなことも、もしかしたら自分の幸福度を上げるかもしれない、と意識してみてほしいんです。昔好きだった裁縫を一日10分やってみるとか、健康のために早寝早起きしてみるとか。そういう小さな変化を起こすだけで、意外と自分を満たすことに繋がるのかもしれません。

私自身、仕事以外ではファッションも幸福度を上げてくれる要素の一つでした。子どもが生まれてから、自分の服や美容にお金をかけることから遠ざかっていましたが、改めて好きな服を着たり、やりたい髪型に挑戦したりするよう意識してみると、やっぱり心が満たされるなって。こうした小さな意識や変化が自分を満たし、子どもや周りの人を満たすことに繋がっていくのだと思います。

──なるほど。でも、もし自分の幸せに繋がることを見つけても、それがお金や時間を使うものだとしたら、罪悪感を抱いてしまう人もいる気がします。

その気持ち、すごくよく分かります。そういうときは、意識的に言葉を変える練習を続けてみてほしいです。先ほどもお話したように、私たちの思考の多くは“無意識”に支配されています。普段から自分を否定しがちな人は、物事をネガティブに捉える癖がついていることが多いんですね。

だから、自分がネガティブな感情にとらわれているなと感じたら、まずはその感情に気づくことが大切。そして、その感情に寄り添った上で、よりポジティブな言葉に変換してみてほしいんです。

例えば、子どもを預けて趣味を楽しむなんて申し訳ないと感じているとしたら、まずは「私、今罪悪感を抱いているな」と気づいてあげる。そして、「私がリフレッシュすることで、もっと笑顔で子どもに接することができるかもしれない」「私以外の大人と関わる時間は、子どもにとって刺激や学びになるかもしれない」というように、ポジティブな言葉を探してみるんです。

物事の捉え方、自分が使う言葉は、本来自由なはずです。言葉次第で、ネガティブな状況もポジティブに捉え直すことができる。その習慣を続けていくうちに、だんだんと“無意識”が前向きな思考に書き換わっていくんです。

──捉え方や使う言葉次第で、無意識に考えていることが書き変わっていくのですね。私も日々の生活で気をつけたいと思いました!

もっとシンプルに言うと、自分が好きな自分で生きていくことが大切だと思います。日々のふとした瞬間に、今の私好きだなって思えていたら、自分を否定することってないと思うんですよね。そんな自分で子どもと関われていたら、笑顔でいられるはず。

子どものため、家族のためにと、自分のすべてを捧げていると、いつの間にか自分の心のコップは空っぽになってしまいます。そうなると、本当に大切な人を満たすことも難しくなってしまう。だから、まず自分のコップを満たすこと。自分らしい自分、自分が好きな自分でいることが、家族のため、人のため、社会のため、そして自分のために必ずなると信じています。

子育ても仕事も中途半端……。ゆきさんにお話を伺うまではそんなふうに自分を否定していました。でも、「捉え方や使う言葉次第で、考えていることがポジティブなものに書き変わっていく」と聞き、勝手に自分を否定していただけなんだと気づきました。

そして、自分を満たす方法は、仕事以外にもたくさんあると伺い、肩の荷が下りた気がします。趣味や健康などにも目を向けていろいろな分野から自分を満たし、他の誰かを大切にする。そんな暮らしに少しずつ近づいていきたいなと思いました。

ソラミドmadoについて

企画・取材・執筆

岡山出身。大学卒業後、SE、ホテルマンを経て、2021年からフリーランスのライターに。ジャンルは、パートナーシップ、生き方、働き方、子育てなど。趣味は、カフェ巡りと散歩。一児の母でもあり、現在働き方を模索中。