自信をつけたり、新たな居場所を見つけたりと、自分を愛する気持ちを高めるためにおすすめなのが、”習いごと”。

習いごとは、今まで触れたことのない世界に触れ、新しいことを知り、「できた!」の成功体験を積み重ねる、とても前向きな行いです。

私(ソラミドmado編集部・笹沼)自身、なんだか毎日が停滞気味でモヤモヤと感じていたときに、その状況を打破したくて習いごとを始めた経験があります。その結果、新しく世界が開け、前向きになることができました。

同じように日々モヤモヤを抱えて過ごす人や、前向きになりたい人に、習いごとの良さを知ってほしい。そんな思いで生まれたのが、ソラミドmadoの連載企画『大人の習いごと図鑑』です。実際に習いごとを楽しむ人にお話を聞き、それぞれの習いごとの魅力を紹介するとともに、その人の内面やライフスタイル、お仕事などにどんな影響があったかについて探ります。

第3回のテーマは「和太鼓」。20年以上前に和太鼓を習い始め、今ではポルトガルのリスボンで「タヲ太皷道場」の講師として活躍する塩澤かおりさんにお話を聞かせてもらいました。

和太鼓仲間が家族のような存在に

──まずは、かおりさんが和太鼓を始めた経緯を教えてください。

私は小さいころからクラシック音楽をやっていて、ピアノとフルートを演奏していました。音楽大学を卒業してからは海外志向の強かった父の影響もあり、青年海外協力隊の隊員として、アフリカのジンバブエで音楽の先生をすることになったんです。

ジンバブエでは、日本の音楽を紹介してほしいと言われる機会が多くありました。でも、私は日本の音楽についてほとんど知らなくて。ジンバブエでの活動を終えて帰国する際、「これからも海外で活動していくなら、日本の音楽や伝統芸能を知っておいたほうが絶対にいい」と思いました。そんなときに、ある和太鼓グループの存在をたまたま知って、「和太鼓をやろう」と思い立ったんです。当時はそのまま「プロのプレーヤーになりたい!」と意気込んで仕事をやめ、和太鼓グループのオーディションをいくつか受けたものの、受からず……。そんな中で最後に出会ったのが、東京の「タヲ太皷道場」でした。当時、私は28歳か29歳のころ。今は52歳なので、もうかなり昔の話ですね(笑)。

── 和太鼓を習い始めてみて、どうでしたか?

まず、タヲの音楽がとにかく格好よくて心を掴まれました。リズムやグルーヴ感があって、踊りたくなるような演奏だったんです。

太鼓を始めたばかりのころ、私は創始者の淺野香(KAOLY)さんから「今までの生徒の中で一番体が硬い」と思われていたそうです。後でその話を聞きましたが、当時の私はそんなことを知らず、マイペースに練習していました。ただ、自分の体がうまく動いていないことには気づいていて……。練習を重ねるうちに、硬く固まっていた関節や胸、お腹などが少しずつほぐれ、自由に動くようになりました。そして、体で表現することができるようになっていったんです。その過程は、単に体が柔らかくなるだけでなく、心や考え方とも深く結びついているように感じました。まるで、凝り固まっていた体だけでなく、考え方や自分自身への自信のなさまでも少しずつ解きほぐされていくようだったんですよね。

太鼓を通じて、体の動きが自由になることで自分自身を受け入れられるようになる。練習を重ねるごとに上達することで、達成感も得られました。そんなふうに自分の成長を感じられることがうれしくて、どんどんのめり込んでいきましたね。

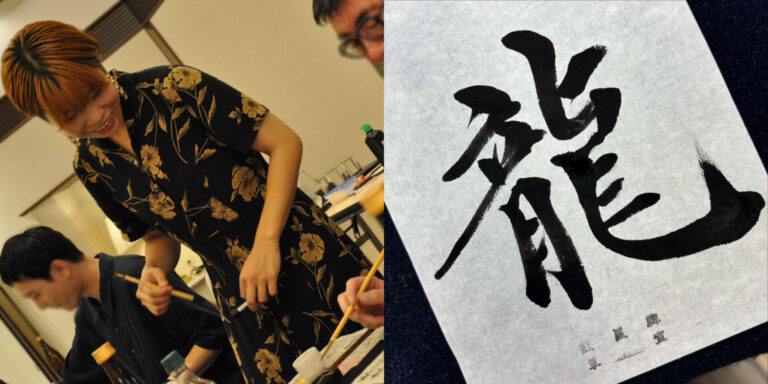

↓ポルトガルでのかおりさん達の和太鼓演奏の様子

──太鼓を通じて、体の動きが自由になることで自分自身を受け入れられるようになる。素敵です。

それと、道場に通っている人たちが皆とても個性的で、面白くて。当時の仲間は、服のデザイナーやフォトグラファー、ものづくりをする人、料理人などさまざま。20年以上経つ今でも和太鼓仲間として切磋琢磨し合っている人が、何人もいます。

そんな感じでタヲの和太鼓の音楽性にハマり、仲間にも恵まれ、日本にいたときは週4日ほど道場に通っていました。とにかく楽しくて仕方なかったですね。仲間と練習して、終わったらみんなでご飯を食べたり飲みに行ったりして。本当に家族みたいな関係でした。

──大人になってから出会う、心から親しみ合える仲間の存在はとても貴重ですね。

そのころ私には子どもがいて、一緒に道場に行ったりもしていたんですが、3歳のときに亡くなってしまって。いちばんつらかった時期に、道場の仲間が毎日入れ代わり立ち代わり家に来てくれたんです。人生でいろいろなことが起きても、ずっとそばにいてくれる。そんな仲間たちの存在が、今でも心の支えになっています。

ポルトガルで、夢を叶える

── 現在、かおりさんはポルトガルのタヲ太皷道場で先生をされていますが、海外で和太鼓を教えることになるまでの経緯はどんなものだったのでしょう?

子どもが亡くなった後、ふと「ヨーロッパで道場を開きたい」という思いが湧いてきたんです。それから3年ほど経った2012年に、友だちから「ブラジルの学校で和太鼓の先生をやらない?」と声をかけてもらいました。「これはヨーロッパに行くための第一歩かも」と思い、すぐに「やる!」と返事をして、ブラジルに行くことになりました。

ブラジルでは、日系人が経営する小学校で太鼓を教えていました。日系コミュニティの人たちは、昔の日本人らしい気質を持っている人が多くて、若い男の子たちが「ハイ!」と元気よく返事をしたり、礼儀をとても大切にしていたり、本当に侍みたいな人がたくさんいましたね。当初はヨーロッパへ行くためのファーストステップのつもりでブラジルに渡ったものの、実際に行ってみたらすごく楽しくて。仕事も安定していたし、人にも恵まれたし、気づけば8年間もいましたね。2年目からはブラジルで自分の道場も開いて、そこでも太鼓を教えていました。

── そして現在は、念願のヨーロッパにいらっしゃいますね。ポルトガルに来ることになったのはどうしてだったのですか?

今から5年ほど前に、長年の友人を訪ねてポルトガルへ遊びに来たんです。そのときにポルトガルに住むブラジル人の彼と出会い、付き合い始めました。その後1年ほどは遠距離恋愛をしていたんですが、最終的に私がポルトガルへ移住することになって。それで2022年にブラジルでの仕事をすべて辞めて、太鼓9台を持ってポルトガルへ移りました。 ものすごい荷物と労力でしたね。その後、彼とはご縁がなく別れてしまいましたが、そのできごとがきっかけで、ポルトガルでタヲ道場を一人で開いて本気で生きていくという覚悟を決めました。

ポルトガルでは最初、練習場所が全然見つからなくて……。ポルトガルには和太鼓の文化がないので「うるさい」と言われてしまうこともありました。それで森や公園でなんとか練習を続けていたところ、演奏依頼をもらうことができ、現地の友だちを集めてステージに立ったんです。それがきっかけで次々と声がかかるようになって、今ではポルトガルで開催される日本のイベントには必ずと言っていいほど読んでもらっています。そして支援してくれる人にも出会うことができ、道場を開くことができました。

ポルトガルには日本文化が好きな人が多く、太鼓のグループも他に存在しないので、どこに行っても喜ばれますね。子どもと一緒に踊りながら演奏を見てくれたり、楽しんでくれる姿を見るのが本当にうれしいです。

外国の人とのコミュニケーションは日本と同じようにいかないことも多く、難しさを感じることもありますが、現地の人だけでなくリスボンで暮らすいろいろな国の人が通ってくれていて、仲間が増えることに喜びを感じています。

和太鼓を通じて居場所をつくりたい

── かおりさんは、和太鼓のどんなところに魅力を感じていますか?

全身を使って自分を開放できるところ、かな。体をめいっぱい使って表現することが、とにかく気持ちがいい。道場の名前でもある「タヲ」は、中国語で「道」と書くんです。それぞれの人生の道を歩くように、という思いで創始者の先生がつけたものなんですよね。私にとって和太鼓は、まさに「自分の道を自分らしく歩く」ためになくてはならない存在。和太鼓がブラジルにも、リスボンにも私を連れてきてくれたし、今となっては和太鼓をやっていない人生は考えられません。これまでの人生でつらいことも、楽しいこともありましたが、太鼓と仲間のおかげで自分らしく歩むことができていると感じています。

それと、和太鼓は打てばすぐに音が鳴るので、誰でも楽しめるところもいいですよね。それでいて、極めようとするとものすごく奥が深い。リズムの順番、体の使い方、姿勢、すべてが重要になってきます。太鼓の技術には終わりがありません。音の出し方ひとつをとっても、「ドーン」と響かせるだけではなく、丸みのある音、尖った音、リズム感のある音、力強い音、やわらかい音など、まるで日本語の語彙のように無限の表現があります。そう考えると、太鼓の学びに終わりはないと実感しています。だからこそ、初心者から上級者までそれぞれのレベルで成長できる楽器だというのも魅力だと思います。

そして何より、太鼓を打つと年を取らない!(笑) 実際に、私の周りにはエイジレスな人が多いです。

── かおりさんご自身も、本当にパワフルでエネルギッシュなオーラに満ちていますね。最後に、今後どのように和太鼓を続けていきたいか聞かせてもらえますか?

リスボンには外国人がたくさん暮らしていて、居場所を探している人も多いので、そういう人たちにとって私の道場が居心地の良い場所になっていけばと思っています。みんなでご飯を食べに行ったり、太鼓以外の日本文化に触れる機会もつくったり。垣根をつくらず、誰でも気軽に参加できるような雰囲気にしたいです。

みんなで太鼓を打って、演奏して、ポルトガル国内はもちろん、ヨーロッパのほかの国々にも演奏しに行けたらいいな、なんてことも考えています。そしていつか、この道場の仲間と一緒に日本に行ってKAOLYさんと東京のタヲのみんなと演奏できたら最高ですね。

私自身、東京のタヲで育ちましたが、海外でタヲの太鼓を広めることで、世界がどんどんつながっていく。そんなふうに、文化や人との交流が広がる場を作っていけたら嬉しいです。

腹の底に響き渡るような迫力ある音色と、ダイナミックな身体使いで、鑑賞する人の耳も目も引き付ける和太鼓。汗を流し、ときには声を張り上げながら、チームで一丸となって音楽をつくりあげるからこそ、仲間との絆もより強いものになるのだろうなと、かおりさんのお話から想像することができました。

ちなみに、かおりさんの和太鼓道場には、ポルトガルに長期滞在中のソラミドmado編集部員・飯塚も通っています。彼女は仕事などに関わらない場所でコミュニティを見つけたい、運動不足を解消したい、日本文化を改めて知りたいといった思いのもと、かおりさんの元で和太鼓を習うことになりました。実際に、さまざまな国の人と知り合うきっかけになっているし、いい気分転換にもなっているといいます。かおりさんがつくる「居場所」の存在は、これからより一層、現地で暮らす人々の心の支えになっていくのでしょう。

かおりさんのお話をきっかけに和太鼓に興味を持った人は、ぜひ東京の「タヲ太皷道場」の情報もチェックしてみてはいかがでしょうか。

『大人の習いごと図鑑』では、今後もさまざまなジャンルの習いごとにフォーカスし、ライフスタイルやキャリアにどんな良い影響があるかお話を聞いていきたいと思います。次回もお楽しみに。

◉和太皷タヲ

http://tokyo.tawoo.tv/

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

取材・撮影

フォトグラファー / ディレクター。東京と岩手を拠点にフリーランスで活動。1996年生まれ、神奈川県出身。旅・暮らし・人物撮影を得意分野とする。2022年よりスカイベイビーズに参加。

https://asamiiizuka.com/

執筆

大学在学中より雑誌制作やメディア運営、ブランドPRなどを手がける企業で勤務したのち、2017年からフリーランスとして活動。ウェブや雑誌、書籍、企業オウンドメディアなどでジャンルを問わず執筆。2020年から株式会社スカイベイビーズ(ソラミドmadoの運営元)に所属。2023年には出産し一児の母に。お酒が好き。