ソラミドmadoでは、「自然体な生き方」について探求しています。

「自然体」という言葉を辞書で調べてみると、まず出てくるのが「柔道で、きわめて自然に柔らかに立った構え」といった意味。今回は柔道における「自然体」を切り口に、人の生き方における「自然体」について考えてみたいと思います。

お話を聞かせてもらったのは、茨城大学教育学部の准教授で、柔道をはじめとする武道の歴史について研究されている中嶋哲也先生。中嶋先生ご自身も柔道経験者であり、現在は茨城大学柔道部の顧問も務められています。

中嶋哲也(なかじま・てつや) 先生

茨城大学教育学部准教授。スポーツ科学博士。柔道や古武道の歴史、スポーツ人類学が専門領域。柔道人口の増加にも尽力しており、魅力の再発掘や生涯スポーツとしての在り方の模索にも力を入れている。

「自然体」とは基本姿勢というスタートであり、目指すべきゴールでもある

──まず、柔道における「自然体」とは、どんな状態のことを言うのでしょうか?

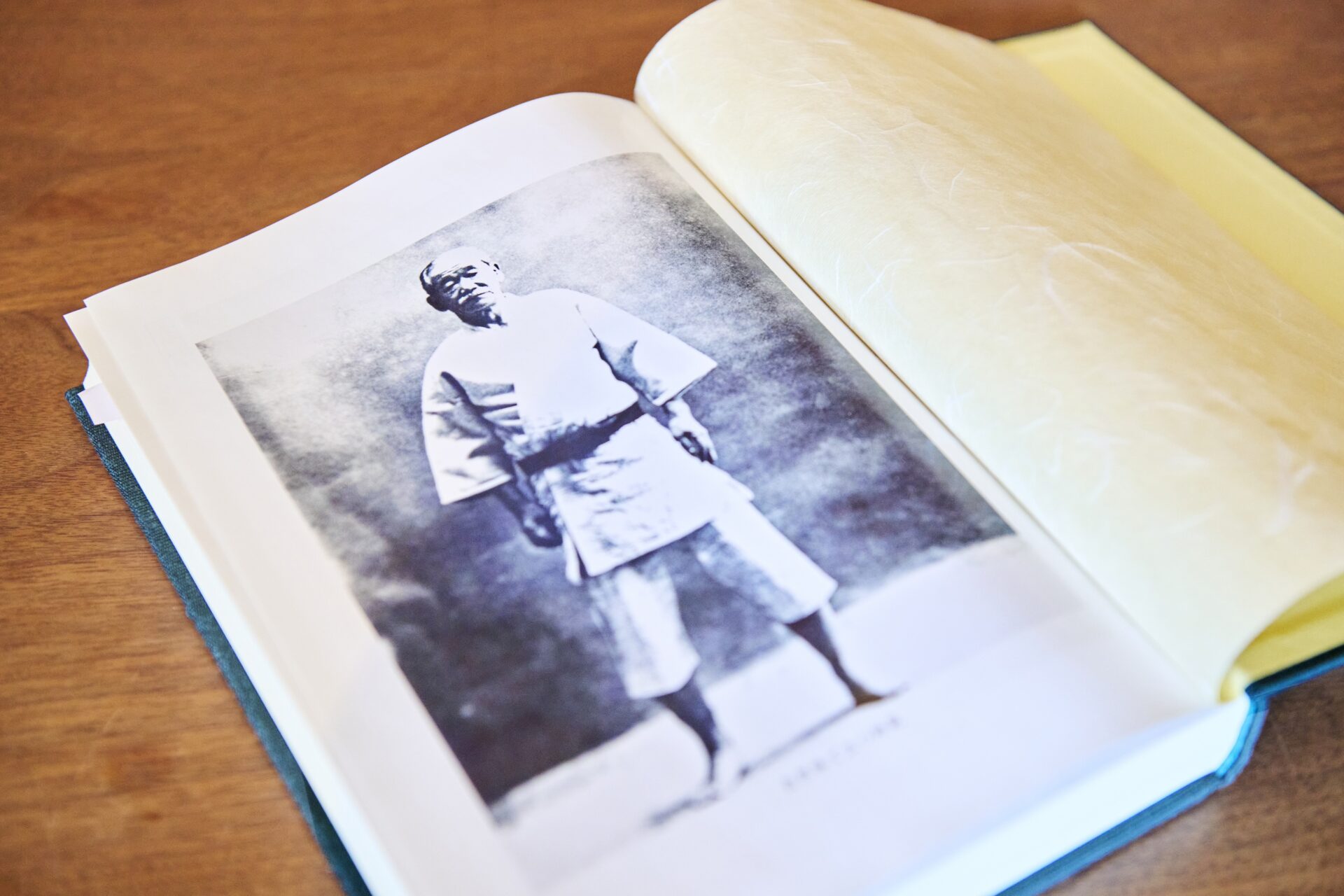

自然体とは、腰幅から肩幅くらいに足を開き、手をダランと下げて力まずに立つ構えのことです。柔道の創始者である嘉納治五郎(かのう・じごろう)先生の、こちらの写真を見てもらうとわかりやすいかと思います。

自然体の姿勢でよく言われるのが“偏しない”、つまり偏らないということ。どんな動きにも対応できる一番ニュートラルな状態であり、「0ポイントの姿勢」が、自然体だといえます。

──柔道をするうえで、自然体の構えはどのように生きてくるのですか?

自然体は柔道の基本姿勢なので、すべての動きがここから派生していきます。自然体から左右の技が展開されたり、組み合いが生まれたりする。いわば、技術の「基盤」や「軸」となる姿勢で、基本に立ち戻るための重要な指標でもあると思います。

実際の組み手ではどちらかの足が前に出たりするので、柔道を観戦していても先ほどの写真のような完全な自然体の形を見る機会は少ないかもしれません。ただ、そういった実戦中によく見られる姿勢も「右自然体」「左自然体」という形で区分されていたりと、柔道では攻守両面の動きに展開しやすい自然体が重視され、基本姿勢として位置づけられています。

──自然体は、すべての動きの源となる基本中の基本なのですね。

姿勢が折れ曲がっていると、軸が作れないので回転ができません。柔道では身体を回転させて相手を背中に背負ったり腰に乗せたりする技が多く、こうした動きは軸がしっかりしていないと成立しないのです。相手から襟を強く引かれるなどして軸が崩れると、技が決まりにくくなりますし、相手に技をかけられやすくなります。良い姿勢を保てている方が攻守どちらの動きもスムーズで、相手に対して優位に立つことができる。つまり、自然体ができていないと攻撃も防御も難しくなる、といえるでしょう。試合でも練習でも、技をかける瞬間には一度どこかで自然体を通過していることが多いと思います。それだけ、技術的にも重要な姿勢なのです。

──自然体は、柔道において相当重要な姿勢であることが伝わってきます。

そうですね。自然体ができていないと上達も難しくなっていきます。とはいえ子どもたちに教えるときなんかは、なかなかその重要性を理解してもらうのが難しいのですが……(笑)。自然体の重要性は、ある程度経験を積んでからでないと実感しにくいかもしれません。

──生き方における“自然体”も、大人になってから大切さや実現することの難しさに気づいたりすることがあると感じています。それと似ているような気もします。

そうかもしれませんね。柔道における自然体は、ある意味誰でもすぐにとれる姿勢です。しかし、これを守り続けるのは非常に難しい。自然体で力まず技をかけたり受けたりするのは理屈上は簡単そうに聞こえますが、実践するのは大変困難です。そのため自然体は、柔道家たちにとっては基本姿勢というスタートであり、目指すべきゴールでもあるのです。

学校教育の一環として心身を鍛えるためのものとして生まれた「柔道」

──自然体という姿勢や言葉は、冒頭にもお話にあがった柔道の創始者である嘉納治五郎先生が伝え始めたことなのですか?

そうですね。古い記録としては、明治22年(1888年)に嘉納先生が弟子たちに向けて柔道について講義をした際のノートが残っていて、その中に「自然体」の言葉が出てきます。当時の正式な記録上では「自然本体」という表現が使われていました。この記録は講道館柔道(※)が創設された明治15年(1882年)から5、6年後のものです。つまり、柔道を創設した当初からこの姿勢を軸として考えていたのではないかと推察できます。

※講道館……嘉納治五郎によって設立された柔道の総本山。柔道を教えるだけでなく、柔道を通して社会に貢献できる心構えを養う場所でもあった。

また、「自然本体」の「本体」という部分にも特に意味があり、これは江戸時代初期から伝わる起倒流(きとうりゅう)という古流の柔術に由来しています。嘉納治五郎先生は起倒流と天神真楊流(てんじんしんようりゅう)という2つの柔術を修めており、これらを基に柔道を創り上げました。「本体」という言葉は起倒流で重視されていた概念で、精神的で抽象的な内容を含んでいます。嘉納先生の解釈では精神論的な部分よりも「偏らない姿勢」という具体的な形に重きを置いていたようですが、自然体の概念には、もともとは気の持ち方や東洋思想的な内容が背景にあったのではないかと考えられます。

──そもそも嘉納治五郎先生は、なぜ柔術に取り組み、柔道を創ろうと思ったのでしょうか?

嘉納先生の回顧録などを見ると、もともと彼は東大生で、学問においても漢文や儒学といった知識に精通し、英語やフランス語も堪能というエリートでした。フランス語ができたこともあって、後に国際オリンピック委員会(IOC)の委員にも選ばれています。

そんな嘉納先生ですが、身体が弱く、喧嘩に勝てないことを悔しがっていたのだとか。その悔しさから身体を鍛える方法を探していたところ、柔術の存在を知り、始めてみた、というのが最初のきっかけだったようです。そして柔術を続けるうちに身体が強くなり、かつては喧嘩でカッとなりやすかった心も落ち着くようになった。その経験から「柔術には肉体的だけでなく、精神的な修養となる面もあるのではないか」と考え、教育に応用できるのではと考えた結果生まれたのが、柔道でした。

嘉納先生は学習院大学で教員や教頭を務め、さらに文部省にも関わるようになり、東京高等師範学校(現在の筑波大学)の校長をおよそ25年間も務めるなど、まさに教育畑の人でした。そのため、柔道も学校教育の一環として心身を鍛えるためのものとして生み出したという背景があります。

──嘉納先生が考える「精神的な修養の面」とは、どういったものだったのでしょうか?

嘉納先生は、柔道が「対戦型の武道」であることを踏まえ、礼儀作法や、相手との関わり方を重視していました。例えば、相手の技や動きを見て学び、それを取り入れる姿勢が重要だと考えていたのです。そしてこのような姿勢が、「知育」や「徳育」に繋がるとされていました。

──相手から学ぶ姿勢については、生きるうえでもぜひ大切にしたいことですね。

また、柔道には「精力善用(せいりょくぜんよう)」や「自他共栄(じたきょうえい)」といった理念もあり、これらも心の在り方に関わるかと思います。

「精力善用」という言葉は、心と体の力を最も有効に活かすことを目指す柔道の極意を示しています。その時々の状況に応じた最も合理的な選択を追求する、という考えも込められた言葉です。「自分の心身の力を活用して目の前の課題を解決しなさい」といった指針ともいえます。

もう一つの「自他共栄」は、どちらかというと個人の在り方に目を向ける「精力善用」の理念に対し、助け合いや譲り合いの精神など、他者との共存について意識させる理念になっています。「自他共栄」は「精力善用」の次に掲げられた理念で、第一次世界大戦後のヨーロッパへ嘉納先生が訪問した際に考えられたとされています。戦争の悲惨さを目の当たりにした嘉納先生は、「独りよがりではいけない」「譲るべきところは譲り、お互いに助け合うべきだ」と考えるようになりました。結果として、他者との協力が自分の目標達成にもつながる、という普遍的な価値観を柔道のなかに組み込んだのです。

──「心身の力を活用して合理的な選択をする」「他者と共存していく」……。生き方にも通じるヒントが詰まっていて、心に響きます。現在も、柔道の稽古などで心の在り方についての指導がされることはあるのですか?

現在も礼儀作法などの指導はある程度あるものの、どちらかというとスポーツとしての側面が強くなっていますね。その背景には歴史的な理由があって、第二次世界大戦後、柔道を含む武道全体がGHQから禁止された時期がありました。その後数年経って復活が認められたものの、あくまでも日本古来の精神を引き継ぐ武道ではなく「競技スポーツ」として位置づける必要があり、以降は柔道もスポーツとしての性格を強めていったのです。さらに1964年の東京オリンピックで柔道が正式種目となり、以降はオリンピック柔道が主流となりました。この流れの中で、精神教育がなくなったわけではありませんが、礼儀や心技体といった内容は柔道特有のものというよりも、日本のスポーツ全般で求められるものに近い形に落ち着いているのが現状です。

偏らず、筋を通し、軸を持つ

──柔道の歴史について研究され、ご自身も柔道に取り組まれてきた中嶋先生は、生き方における「自然体」とはどのようなものだと考えますか?

パッと答えが出てきませんが……ひとつ、嘉納先生のエピソードで思い出したことがあります。

嘉納先生は、戦時中に弟子たちから批判を受けたことがあったのです。当時は天皇陛下の御真影(肖像)にお辞儀をする際、「気をつけ」の姿勢を取って礼をするのが当然とされていました。しかし嘉納先生は、あくまでも「自然体」のまま礼をしていたようなのです。どんな状況でも「何が悪いんだ」と言わんばかりに、自然体を守り抜いた。ある意味頑固とも言えますが、その一貫した姿勢が、柔道における「自然体」の重要性を裏打ちすることにもなっていたように思います。柔道における「自然体」が技術の軸となっているように、嘉納先生にとっては己の筋を通すことが重要で、その姿勢が彼にとっての自然体な生き方だったのでしょう。

──嘉納先生が「自然体」に強いこだわりを持っていたことがうかがえるエピソードですね。

ちなみに、礼について批判を受けてから間もなく嘉納先生は亡くなってしまいます。余談ではありますが、その後先生の跡を継いだ弟子たちは「非国民」と言われることを懸念したのか、柔道の試合前後に「気をつけ」の礼を導入しました。今となってはオリンピックなどでも選手が相手に対して「気をつけ」の姿勢で礼をする光景が当たり前ですが、これは嘉納先生自身は一貫して行わなかったことなのです。

──嘉納先生のように筋を通して軸を持ち、生き方においても自然体を保つためには、どうすればいいと思われますか?

自然体は、「偏らない姿勢」を体現するものです。たとえば柔道では、相手に押されたらその力に従い自身も引くことで、バランスを保つことができます。同じように、相手に引かれたらその分ついていくことで、力の均衡を保つことができる。これを体得することで、生き方においても自然体という理想的な姿勢に近づけるのではないでしょうか。

──相手の動きにしなやかに対応しつつ、バランスを保つ。日常生活の他者との関わりでも、意固地になりすぎたり、反対に何でも言いなりになったりするのではなく、相手の言動や行動をよくみながら柔軟に対応することで、うまく関係を作れたり、互いの考えを尊重し合ったりできると感じます。まさに「精力善用」と「自他共栄」ですね。

嘉納先生も、柔道を単なる競技に閉じ込めたくなかったのだと思います。競技だけで完結するものではなく、生き方に繋がる処世訓を学ぶ手段として柔道を捉えていました。そのため、競技に特化した姿勢だけではなく、実生活や社会でも通用するような「自然体」という構えを大切にし続けたのだと、私は考えています。

柔道における「自然体」は基本姿勢というスタートでありながら、実践するのが非常に難しく、目指すべきゴールでもある。

生き方における自然体もまさに、その人自身の「ありのまま」というある種のスタートでありながら、それを保ったまま生きていくのはなかなか難しい、と感じます。

今回聞かせていただいた柔道の歴史や、嘉納治五郎先生のこだわりが垣間見えるエピソードの数々からは、「心身の力を活用して合理的な選択をする」「他者と共存していく」「相手の動きにしなやかに対応しつつ、バランスを保つ」……など、日常生活にも活かせるヒントがたくさん詰まっていました。

中嶋先生、今回は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

ソラミドmadoについて

ソラミドmadoは、自然体な生き方を考えるメディア。「自然体で、生きよう。」をコンセプトに、さまざまな人の暮らし・考え方を発信しています。Twitterでも最新情報をお届け。みなさんと一緒に、自然体を考えられたら嬉しいです。https://twitter.com/soramido_media

取材

クリエイティブや編集の力でさまざまな課題解決と組織のコミュニケーションを支援。「自然体で生きられる世の中をつくる」をミッションに、生き方や住まい、働き方の多様性を探求している。2016年より山梨との二拠点生活をスタート。

note: https://note.com/masatoyasui/

執筆

大学在学中より雑誌制作やメディア運営、ブランドPRなどを手がける企業で勤務したのち、2017年からフリーランスとして活動。ウェブや雑誌、書籍、企業オウンドメディアなどでジャンルを問わず執筆。2020年から株式会社スカイベイビーズ(ソラミドmadoの運営元)に所属。2023年には出産し一児の母に。お酒が好き。

撮影

東京都在住。ある一枚の写真に魅せられてフォトグラファーの道へ。

スタジオ、アシスタントを経て東京を拠点にフリーランスで活動している。